こんにちは!

リーマン建築士の「たけし」です!

H29年度に学科・製図ともに一発合格した私が「やってよかった」ということを紹介していきます。

今日のテーマは

【100均で揃う!道具のポテンシャルを引き出す『製図道具入れ』】

製図道具ってどうやって置いておけばいいの?

使いやすい製図道具入れって何かないの?

と思ってる方にとても参考になると思います!

今日は、別記事の”おすすめ製図道具12選”で紹介した道具のポテンシャルを100%引き出すための『製図道具入れ』についてお話ししていきます!

今日紹介する道具入れはすべて、100均で揃えることができます!

ちなみに、わたしが購入したお店は「Seria」です

製図試験に活躍するおすすめ製図道具については、

こちらで事例付きで詳しく紹介しています!

段ボールBOX(大物の製図道具入れ)

(側面)

(正面)

「大物」の製図道具入れは、

上の写真の「段ボール組み立てBOX」を使いました!

この段ボールBOXに入れる「大物道具」は、次のものです

- 36cmの三角定規

- 勾配定規

- 30cmの三角スケール

- 製図用ブラシ

- 電卓

この段ボールBOXは、”間の仕切りも含めて一つのBOX”に組み上がります!

仕切りが一体的に組みあがるので

「何回か使っているうちに仕切りがズレる」といった心配がありません!

とても使い勝手が良いです!

箱と一体的な仕切りは、ほかにも便利なポイントがあります!

仕切りを持って、邪魔にならないところにすぐ移動できる!

製図道具の「大物」は、作図序盤で役目を終えるものがほとんどです。

ですから、移動しやすさはとっても重要!

床に置くときにも、腰をかがめずに置けるので便利でした!

素材が「段ボール」ということもポイントです!

段ボールなので、乱暴に製図道具入れても衝撃を吸収してくれる

製図道具が傷むと作図効率が下がってしまいます。

特に、三角定規は角が欠けてしまうとかなり使いずらくなります。

衝撃吸収力に優れた段ボールは、かなり良いです!!

ほかにもサイズ感がバッチリなところもおすすめです!

- 定規が絶妙な長さで顔を出してくれる”奥行”

- 箱に”アゴ”があるので、定規やブラシが寝ない

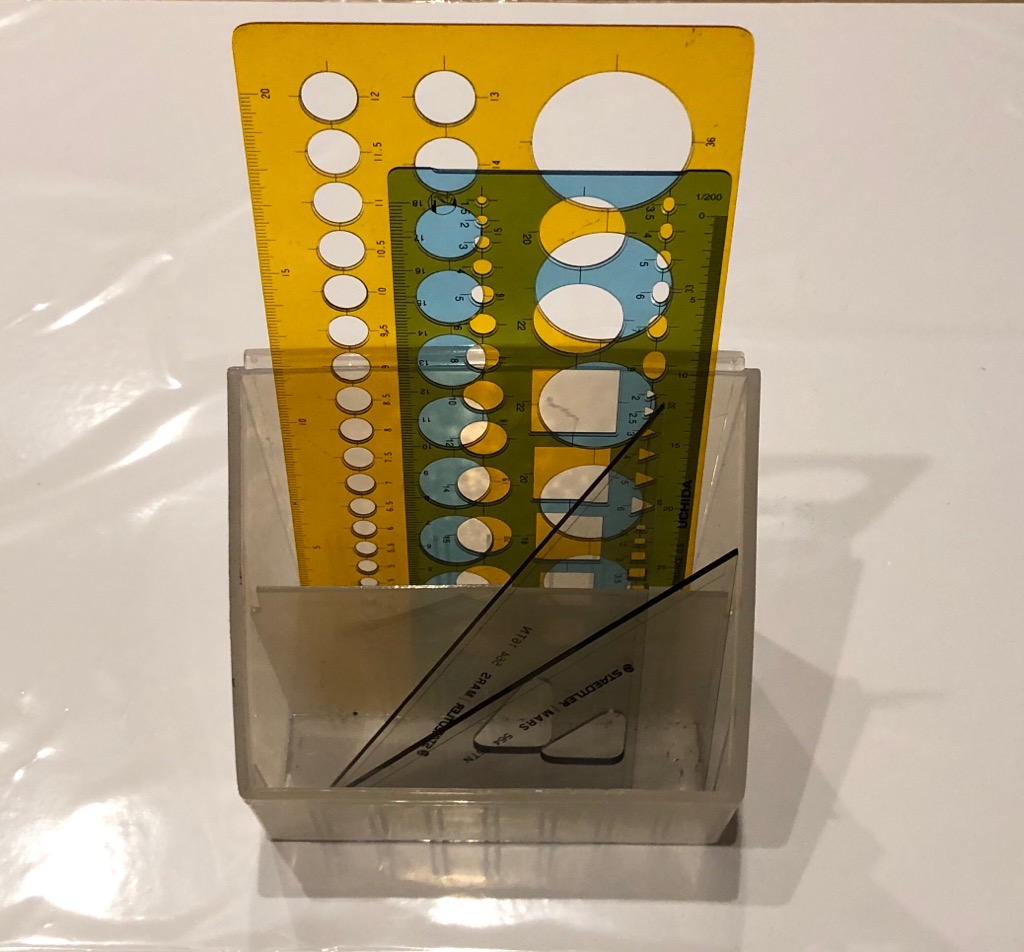

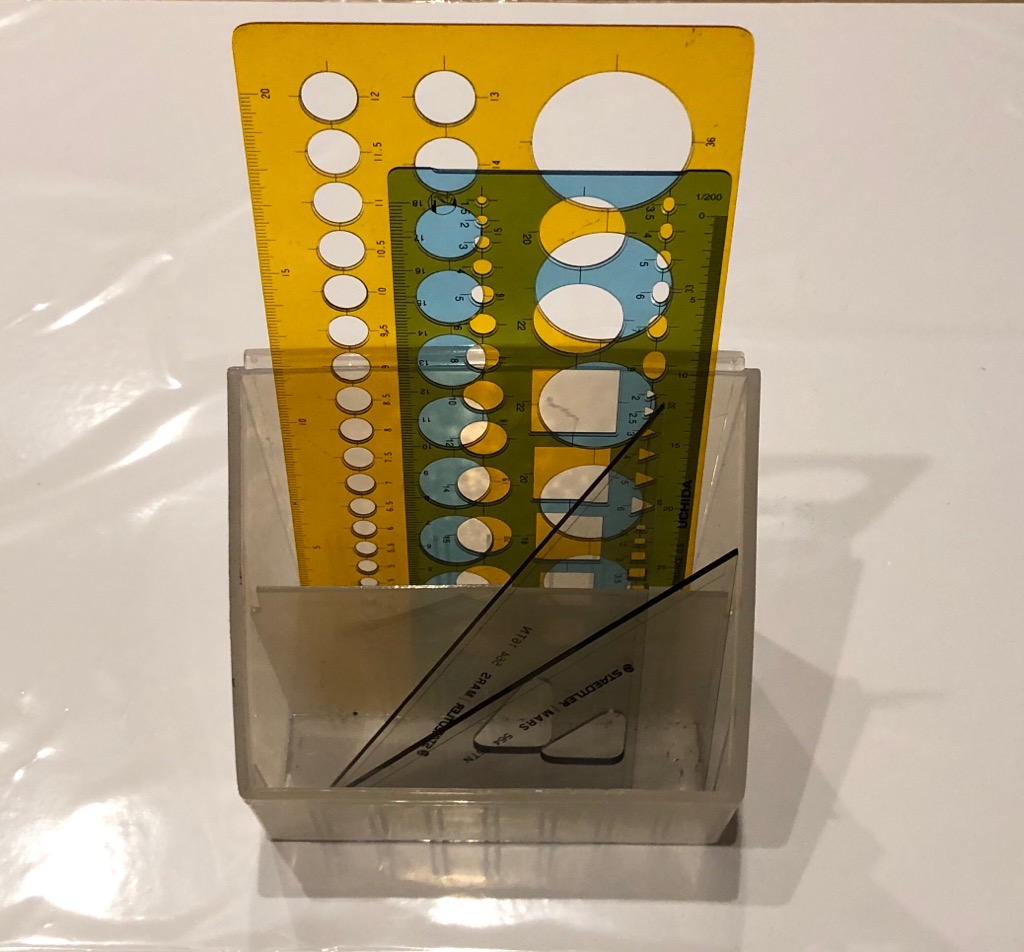

小物立て(小物の製図道具入れ)

「小物」の製図道具入れは、

上の写真の「半透明なプラスチックの小物立て」を使いました!

この小物立てに入れる「小物」は、次のものです

- 16cm三角定規

- 総合資格学院のテンプレート

- ”丸だけ”のテンプレート

「半透明」というところもポイントです!

半透明なので、視認性が良い!

死角が無くなるので、使いたい道具がすぐ見つかります!

「真ん中の仕切り」も使い勝手向上に役立ちます!

仕切りがあって、利便性向上!

手前に背の低い三角定規、奥に背の高いテンプレートに分けれます!

また、

仕切りがあることで道具もしっかり立ってくれるので、取りやすいです!

テンプレートがちょうど納まるサイズ感もちょうど良いです!

コンパクトなサイズ感で、機動性が優れている!

小物の製図道具は作図中ずっと使うものなので、

取りやすい位置に持ってきたり、

邪魔なときはすぐどかせるなど、

持ち運びしやすい機動性は重要です!

コンパクトでも安定する形状なところも良いです!

斜めにささるペン立て(筆記具や三角スケール入れ)

ペン立ては、「斜めに入れて、4つに分かれてるもの」を選びました!

このペン立てには、次のものを入れてました

- 15cm三角スケール

- マーカー、ペン、4色ボールペン

- 製図用シャープペン

- スティック型消しゴム

「ペンが斜めに刺さる」ことのメリットは大きいです!

- ペンを入れてても、高さが抑えられる

描いてるときに、肘でペン立てを倒しにくい - ペンが取りやすい、戻しやすい

出し入れのときにペン立てを倒すリスクが少ない - ペンが見つけやすい

ペンの全体が見えやすい。

ペン同士が重なっても、前に使っていたものは必ず下になる。

「4つに分かれてる」ことのメリットもあります!

- 取りたいペンを他のペンが邪魔しない!

ペンを分散することで、ペン同士が重なるリスクが激減する! - ペンを見分けやすい

種類ごとに入れる場所を決めて、効率アップ! - 場面に分けたペンの使い分け!

わたしは

奥の3つに「問題文チェックのとき、エスキスのとき、に使うもの」

一番手前側には「作図のとき、に使うもの」しか入れてませんでした!

こうすることで、

終盤にある作図のときに余計な神経を使わなくて済みます!

ペンは持ち替える頻度も多いし、

場面ごとに使うもの・使わないものがあります!

4つに分けれるこのメリットは、けっこう大事です!

”立てれる筆箱”というものがありますが、

- 倒れやすい(倒しやすい)

- ペンがごちゃまぜになって、見つけにくい

- 値段が高い

という理由で、

私としては、おすすめしません!

ふでばこ(シャープペン用と消しゴム用の2つ)

(”シャープペン入れ用”と”消しゴム入れ用”)

最後に「ふでばこ」ですが、これは「筆記具類の持ち運び用」として用意しました!

ですから、製図しているときは使いません!

(中身はすべてペン立てに移し替えます)

私はふでばこを「シャープペンを入れる用」と「消しゴムを入れる用」の2つに分けてました!

- シャープペンに、消しゴムの汚れやカスが付かないようにする

- 消しゴムを、シャープペンが汚したり傷つけたりしないようにする

ちょっと神経質に思われるかも知れませんが、

シャープペンも消しゴムも、製図試験では「超重要な筆記具」と私はおもってます!

ですから、

プラス100円でお互いのベストコンディションに出来るなら、安いものですww

『製図道具入れ』まとめ

今日ご紹介した製図道具入れは次の通りです!

大物の製図道具入れには「段ボール組み立てBOX」を使っていました!

(側面)

(正面)

- 36cmの三角定規

- 勾配定規

- 30cmの三角スケール

- 製図用ブラシ

- 電卓

小物の製図道具入れには「小物立て」を使っていました!

- 16cm三角定規

- 総合資格学院のテンプレート

- ”丸だけ”のテンプレート

筆記具や三角スケール入れには「斜めにささるペン立て」を使っていました!

- 15cm三角スケール

- マーカー、ペン、4色ボールペン

- 製図用シャープペン

- スティック型消しゴム

筆記具類の持ち運び用に「2つの筆箱」を使っていました!

(”シャープペン入れ用”と”消しゴム入れ用”)

- シャープペンに、消しゴムの汚れやカスが付かないようにする

- 消しゴムを、シャープペンが汚したり傷つけたりしないようにする

”製図道具選び”が大事なように、

「製図道具入れ」も自分が使いやすいものにこだわって選んだ方がいいです!

いい道具も、使いにくい環境だとその効果は半減しますからね!

今回紹介したものを一つの参考にしていただけたらうれしいです!

製図試験はスピード勝負!!

「スピードを最大限に活かせる環境」

を作り上げていってください!

頑張ってください!

応援してます!!

最後までお読みいただきありがとうございます!

もしこのブログが

「参考になった」

「わかりやすかった」

とおもっていただけたら、

SNSなどでシェアしていただけると

大変うれしいです!

また、

「勉強していて”ココ”がわからない」

「”コレ”をざっくり解説してほしい」

ということがありましたら

コメント欄でおしえてください!

皆さんとともに

このブログをつくりあげていきたいです!

コメント