こんにちは!

リーマン建築士の「たけし」です!

H29年度に学科・製図ともに一発合格した自分が「やってよかった」ということを紹介していきます。

今日のテーマは

もう迷わない!

「空調設備(空冷チラーなど)」の選定と面積算定方法

製図試験では、”設備類”は自分で選定するということがよくあります!

建物用途に合わせて、どんな設備を入れればいいんだろう?

入れる設備は、どのくらいの面積を確保すればいいの?

そんなことに時間を使うのはもったいないです!

そこで、

これだけ頭に入れとけばなんとかなる「設備類の選定と面積算定方法」

についてお話ししていきたいと思います!

製図試験で選定する設備類は、

- 「空調設備」

- 「電気設備」

- 「給水・給湯設備類」

があります!

今日は「空調設備」についてお話ししていきます!

このブログを読んだ感想をコメント欄で是非おしえてください!

皆さんとともにこのブログをつくりあげていきたいです!

「空調設備」

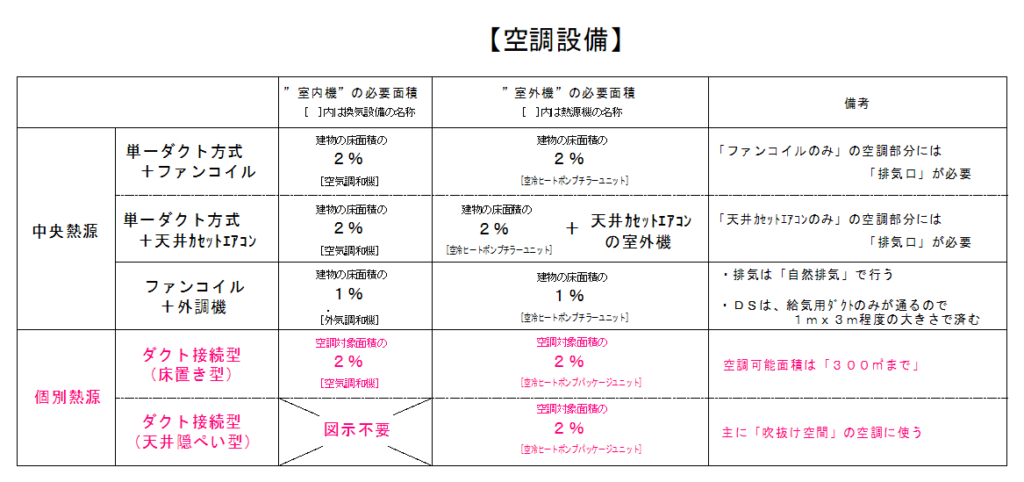

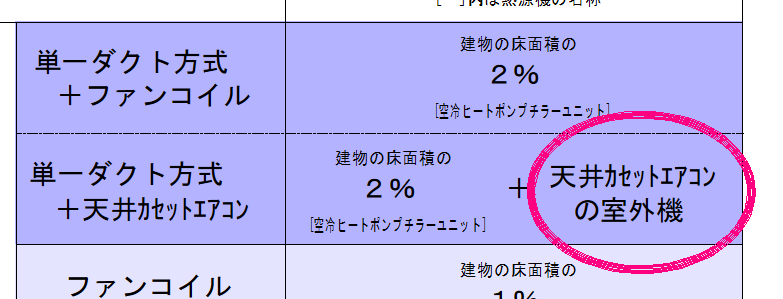

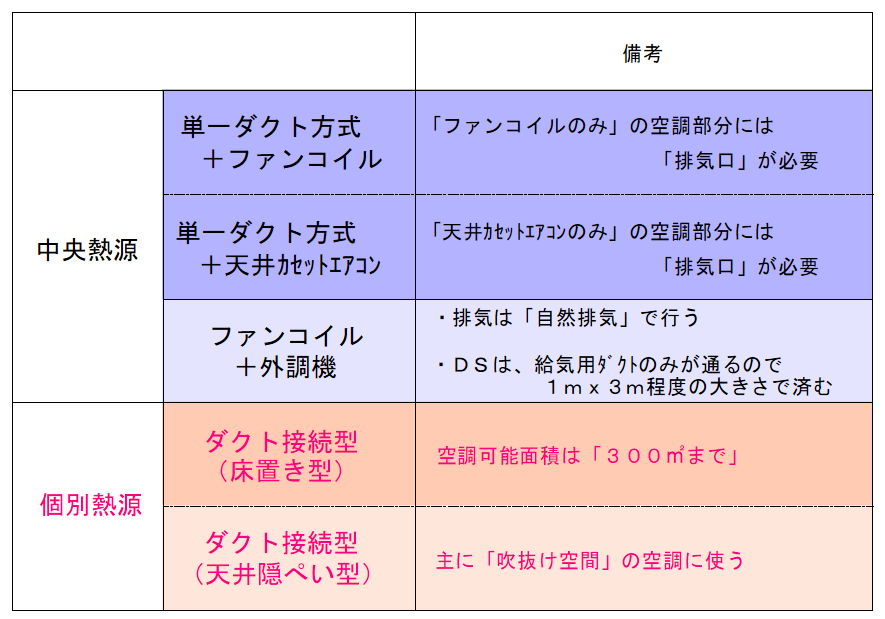

わたしが「空調設備(空調方式)」でピックアップして頭に入れていたのは、この表の5つです!

- 単一ダクト方式 + ファンコイル

- 単一ダクト方式 + 天井カセットエアコン

- ファンコイル + 外調機

- ダクト接続型(床置き型)

- ダクト接続型(天井隠ぺい型)

選定していた理由はそれぞれ

- 単一ダクト+ファンコイル:汎用性が一番高いから(問題文で指定されなければコレ!)

- 単一ダクト+天カセ:居室を個別空調する必要がある場合に使う

- ファンコイル+外調機:外調機を問題文で指定された場合用

- ダクト接続型(床置き):”大空間の要求室”の空調を分けるときに使う

- ダクト接続型(天井隠ぺい):”吹抜け”の空調を分けるときに使う

というように、

問題文の指定の有無(もしくは要点記述で使う必要性)に応じて対応するためです!

空調設備は、いろんな種類があってこんがらがってる人もいると思いますので、

「ざっくりとした覚え方」ができるようにお話ししていきます!!

ちなみに、私はこれからお話しする「ざっくりとした覚え方」だけで合格しましたww

順番にお話ししていきます!

空調方式ごとの「中央熱源」と「個別熱源」の違い

それぞれの熱源が使われる「空調方式」は

- 中央熱源は「単一ダクト」や「外調機」に使われる

- 個別熱源は「ダクト接続型」に使われる

と覚えておけば十分です!

「中央熱源」と「個別熱源」の使われ方のざっくりとした違いは、

- 中央熱源:建物全体の空調をまかなうものに使われる

- 個別熱源:局所的な空調(ある空間だけ空調する)に使われる

こんなふうに覚えるとわかりやすいと思います!

個別エアコンも厳密にいえば”エアコンの室外機”という熱源に繋がれてますが、

ややこしくなって勘違いのもとになるので、

エアコンの室外機は”エアコンの室外機”と分けて覚えておきましょう!

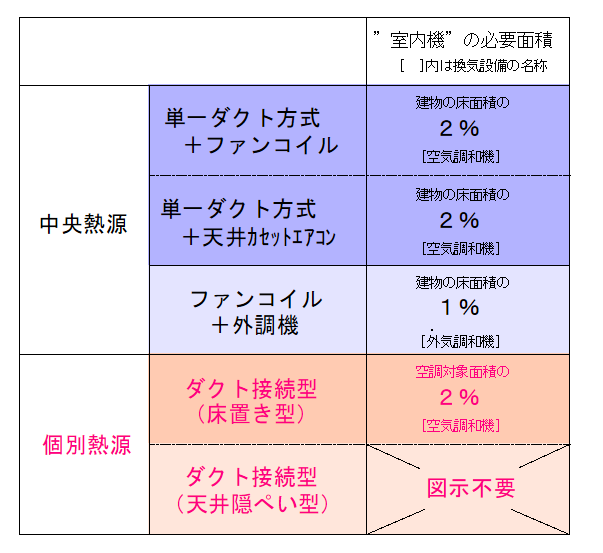

「室内機」の必要面積

「室内機」の必要面積は、「空調方式でそれぞれ違う」と覚えましょう!

「室内機」の必要面積はそれぞれ

- 単一ダクト方式:建物の床面積の2%

- 外調機(外気調和機):建物の床面積の1%

- ダクト接続型(床置き型):”空調対象面積”の2%

- ダクト接続型(天井隠ぺい型):不要(天井に隠ぺいされてるので平面に表れてこない)

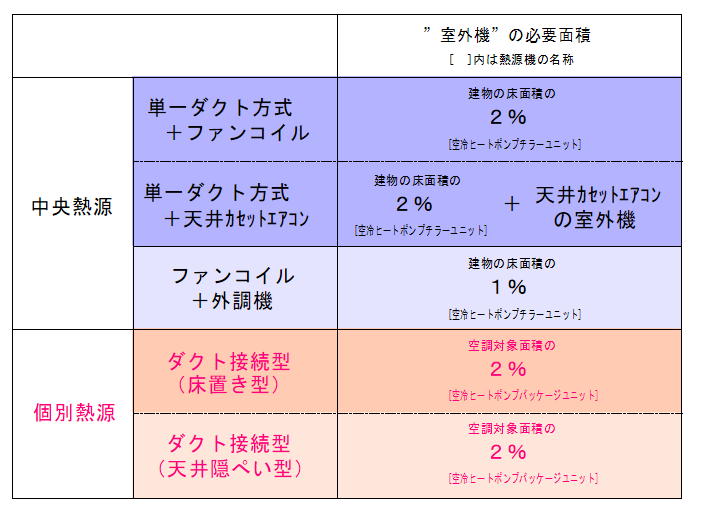

「室外機(空冷ヒートポンプチラーユニット と 空冷ヒートポンプパッケージユニット)」の違いと必要面積

ここで言う「室外機」とは「熱源機」のことです

熱源機には、”中央熱源”と”個別熱源”の2つがあります!

(エアコンの室外機は”エアコンの室外機”ですからね!)

それぞれの名称は

- 中央熱源:空冷ヒートポンプチラーユニット

- 個別熱源:空冷ヒートポンプパッケージユニット

ざっくり言えば

- チラーが中央熱源

- パッケージが個別熱源

パッケージってのは「いろんな小さいものの詰め合わせ」だから個別熱源なんだ!って、自分はイメージで覚えてましたww

ちなみに「水冷」もありますが

- 必要な面積は変わらない

- 配管のPSのこととか考えるのが面倒(空冷なら給排気だけ考えとけば十分)

といった理由で「空冷」で覚えてましたww

「室外機(空冷チラー と 空冷パッケージ)」の必要面積は、”使われる空調方式”で違います!

それぞれ

- 単一ダクト:建物の床面積の2% (空冷チラー)

- 外調機:建物の床面積の1% (空冷チラー)

- ダクト接続(床置き型):”空調対象面積”の2% (空冷パッケージ)

- ダクト接続(天井隠ぺい型):”空調対象面積”の2% (空冷パッケージ)

ダクト接続(天井隠ぺい型)も「室外機は、平面図にあらわれてくる」という点に注意しましょう!

”エアコン”の室外機について

”エアコンの室外機”について、補足程度にお話ししていきえます!

補足程度といっても「エアコンを採用したらエアコンの室外機は図示が必要」なので、忘れないように注意しましょう!

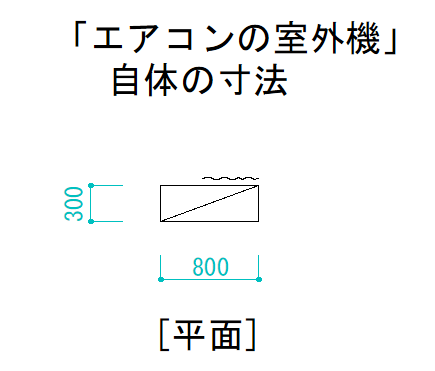

”エアコンの室外機を設置するのに必要な寸法”を順をおって図解で説明します!

まず、”エアコンの室外機自体の大きさ”と”周囲に必要なスペース”は、下の図になります↓

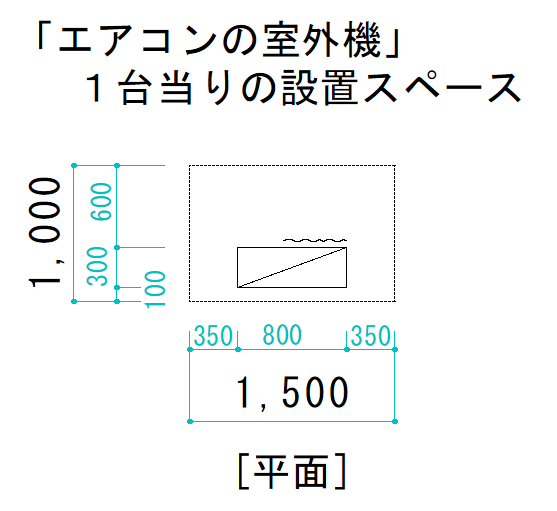

これらを総合すると、エアコンの室外機1台当りの設置スペースは、下の図になります↓

上の図を参考に、

たとえば10台のエアコンの室外機だった場合、

5台ずつを2列で並べたと仮定して、必要な面積は、

- 5台x1.5m=7.5m

- 2列x1m=2m

となるので、

10台設置するのに必要な寸法は、7.5mx2m となります。

ちなみにこの寸法は”ゆとりをもった寸法”なので、

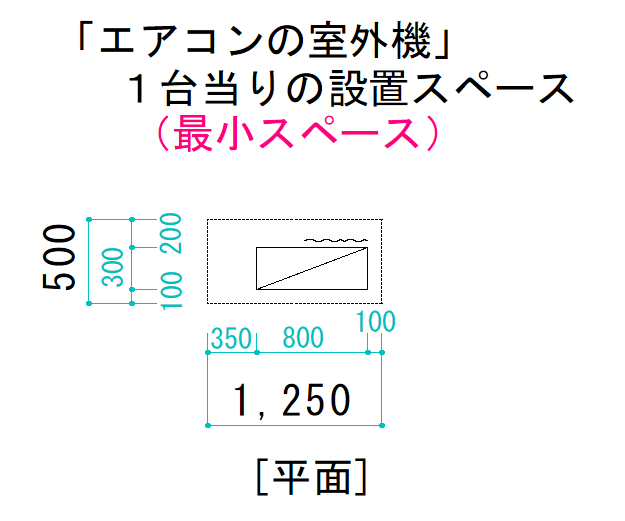

最小限に抑える場合は、下の図になります↓

この最小の場合、

10台のエアコンの室外機を設置するのに最小の寸法は、

- 5台x1.25m=6.25m

- 2列x0.5m=1m

で、6.25mx1m となります。

10台設置してもこのくらいの寸法で済むので、

もし試験中にエアコンの室外機の描き忘れに気付いても、なんとかなりますww

それぞれの「留意事項」

それぞれの設備の特徴にあわれて「留意事項」についてお話しします!

ファンコイルは「室内の空気をぐるぐるまわしてるだけ」ですから

ファンコイル”のみ”で空調する部屋は、空気の入れ替えの為の「排気口」が必要

天井カセットエアコンは「室内の空気をぐるぐるまわしてるだけ」ですから

天井カセットエアコン”のみ”で空調する部屋は、空気の入れ替えの為の「排気口」が必要

外調機は「空気を送り込むだけ(給気のみを行う)」ので

外調機で空調する場合は「排気口」を設けて「排気は自然排気で行う」となります

また、

外調機のDSについては、給気用のダクトしか通らないので「1mx3mの寸法のDS」があれば十分になります(単一ダクトの場合のDSは、2mx3m)

ダクト接続型(床置き型)は、空調できる面積の上限があるので

ダクト接続型(床置き型)は「300㎡まで」で1セットとしましょう

ダクト接続型(天井隠ぺい型)は、吹抜け空間の”居住域(床付近)を狙って空調”するものなので

ダクト接続型(天井隠ぺい型)は「吹抜け空間の空調につかう」と覚えましょう

「空調設備」の選定と面積算定方法 のまとめ

空調設備は、種類が多くてこんがらがりやすいです!

頭の中でこんがらがると間違いのもとです!

今日ご紹介した「ざっくりとした覚え方」は整理するのに役立つと思います!

実際わたしはこれで合格できました!

皆さんの頭の整理に役立ててもらえたらうれしいです!

頑張ってください!!

応援してます!!

最後までお読みいただきありがとうございます!

もしこのブログが

「参考になった」

「わかりやすかった」

とおもっていただけたら、

SNSなどでシェアしていただけると

大変うれしいです!

また、

「勉強していて”ココ”がわからない」

「”コレ”をざっくり解説してほしい」

ということがありましたら

コメント欄でおしえてください!

皆さんとともに

このブログをつくりあげていきたいです!

コメント