こんにちは!

リーマン建築士の「たけし」です!

今日のテーマは

スタディングで「弁理士講座」を体験!

口コミもあわせて徹底解説!

スタディングの弁理士講座はおすすめ?

どんな講座か知りたい!

こういった疑問に、今日はこたえていきたいとおもいます!

スタディングは教材すべてがWEBで完結しているため、仕事の空き時間などスキマ時間で効率的に学習できるところが大きな特長です!

結論から言うと、

スタディング弁理士講座は、忙しい社会人にこそオススメする通信講座です!

今日は「スタディングの弁理士講座はどんなものなのか?」についてお話ししていきます!

スタディングでは講座の一部を

無料で体験することができます!

おすすめなので是非体験してみてください!

スタディングの特長

スタディングは、

講義・テキスト・問題集すべてが、スマホひとつで見れる

これが最大の特長です!

- 分厚い参考書や問題集を持ち歩かなくてもいい

- スマホを開けば講義・テキストが見れる

- 数分の空き時間でも1問解ける

- 移動時間を勉強時間に変えられる

スマホでいつでもどこでも勉強が始められるので、忙しいビジネスパーソンでも勉強時間を確保しやすいです!

スタディングは、現在受講生が20万人を突破している、急成長中の通信講座です!!

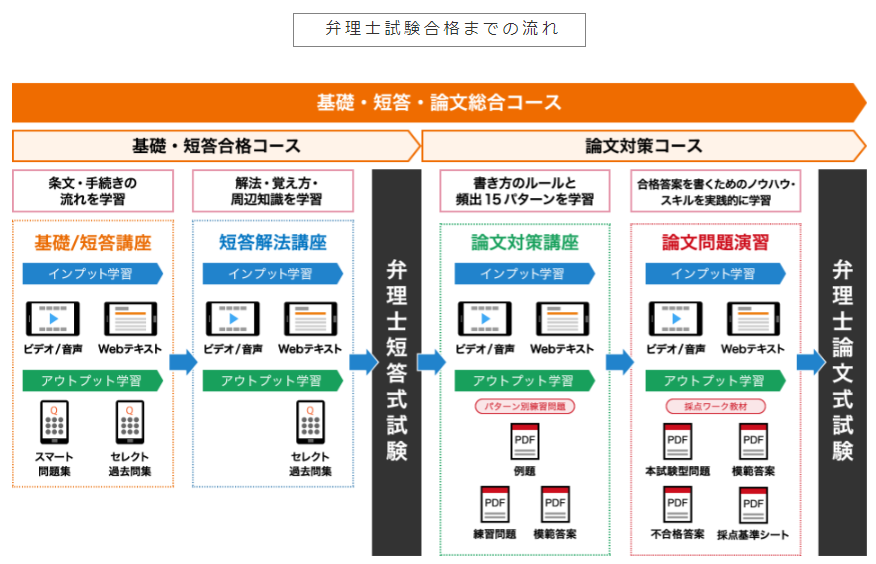

弁理士講座の内容

代表的な「基礎・短答・論文 総合コース」の内容を紹介します。

ここで紹介する内容はあくまで2024年3月時点のものです。

今後のリリースなどで講義時間、講座数、問題数については変更される場合があります。

| 基礎/短答講座 | 動画・音声講座 | 計259回(合計約130時間) |

| WEBテキスト | 各回にWEBテキスト付 | |

| スマート問題集 | 計259回(1027問) | |

| セレクト過去問集 | 計38回(229問) | |

| 短答解法講座 | 動画・音声講座 | 計86回(合計約30時間) |

| WEBテキスト | 各回にWEBテキスト付 | |

| セレクト過去問 | 計86回 (解説した問題の類題:86問) (総過去問数:計172問) | |

| 論文対策講座 | 動画・音声講座 | 計47回(合計約17時間) |

| パターン別練習問題 | 計90問 ※特許・実用新案法(15問×2回転)、意匠法(15問×2回転)、商標法(15問×2回転) | |

| 例題/練習問題/模範答案 | ||

| 論文問題演習 | 動画・音声講座 | 計30回(合計約30時間) |

| 採点ワーク教材 | 計30問 ※特許法・実用新案法(10問)、意匠法(10問)、商標法(10問) ※全30問に「解説講義」、「模範解答」、「不合格答案」、「採点基準シート」付 | |

| 本試験型問題/模範答案 /不合格答案/採点基準シート | ||

| 学習Q&Aチケット | 30枚(質問30回分) |

※2024年3月時点

「弁理士」の講座料金

スタディングの講座料金は下記です!

基礎・短答 合格コース:79,000円

基礎・短答・論文 総合コース:99,000円

論文対策コース:59,000円

Q&Aチケット購入で講師に直接質問できる

Q&Aチケットを購入することで学習内容について講師に直接質問をすることができます。

自分が質問したQ&Aだけでなく他の受講者のQ&Aも見れるので、他の受講生の質問と回答も一緒に学習に役立てることができます。

チケット1枚につき1つの質問が可能で、価格は下表のとおりです。

| 【追加チケット枚数】 | 【金額】 | 【1枚当りの金額】 |

|---|---|---|

| 1枚 | 2,000円 | 2,000円 |

| 5枚 | 7,500円 | 1,500円 |

| 10枚 | 13,000円 | 1,300円 |

学習Q&Aチケットの有効期限は最終購入日より1年間で、受講期間内に使用することができます。

論文添削・個別指導のオプションもある

基礎・短答・論文総合コースや論文対策コースに含まれる「論文問題演習」(全30問)の添削をオプションすることができます!

添削では答案の改善点や盛り込むべき重要ポイントをアドバイスしてくれます!

このオプションを追加すると、学習している中で出てきた疑問点を講師とZOOMで対面しながら質問することができます!

答案作成時の疑問点に加えて、学習の進め方の相談などもできます!

1枠50分の全15回で、答案は1回につき最大2通まで提出することができます!

論文添削・個別指導オプション:195,000円

弁理士講座には合格祝い制度がある

スタディングには、合格お祝い制度というものがあります!

弁理士講座を受講して、見事合格すると

「合格お祝い金 10,000円」

がもらえます!

ちょっとしたご褒美でも、合格するモチベーションを高めてくれますww

スタディングは他の通信講座とここが違う!

通信講座はほかにもたくさんありますが、スタディングがほかと違うと感じたことは次の3つです!

- テキストを見なくても学べる講義動画

- 管理画面に戻らず連続して学習できる

- スマホ学習ならではの便利機能が豊富

テキストを見なくても学べる講義動画

まず第一にスタディングがほかと違うと感じた点は、講義動画のクオリティの高さです!

他の通信講座でありがちなテキストをなぞるだけの解説動画と違い、講義専用に資料が作られていることに驚かされました!

さながらYouTube動画のような分かりやすさです!

スマホ中心の勉強に特化してつくられていて、動画を見るだけでも十分な学習効果が得られます!

テキストを見なくても学べる講義動画なので、両手がふさがっている状態でも学習することが可能です!

たとえば

通勤で車を使う人なら運転中に講義を聴いたり、家事をしながら学習を進めたりすることができます!

私は地方で車通勤なので、行き帰りの運転中に講義を聴いています!

(もちろんスマホスタンドを使って運転中は操作してませんよ)

管理画面に戻らず連続して学習できる

講義→問題→解説→…といった、インプットとアウトプットの繰り返しが記憶の定着にはとても効果的です!

スタディングでは、この流れが「学習フロー」として初めから組み込まれています!

次へ次へと進んでいくだけでインプット・アウトプットの繰り返し学習が自然にできるようになっています!

急に勉強を中断したとしても学習記録は自動保存してくれているので、再開したときにすぐに続きから進めることができます!

流れに沿って進めていき、いつでもどこでも中断・再開ができるので、さながらアプリゲームを攻略していくかのようです!

ゲーム感覚もあり楽しみながら勉強できるから、継続していくことも苦になりません!

スマホ学習ならではの便利機能が豊富

WEB上にすべての教材があるスタディングだからできる便利機能も豊富です!

特に「AI検索機能」や「横断復習機能」は勉強時間の大幅な短縮になります!

- 暗記ツール

- AI検索機能

- 横断復習機能

- 勉強仲間機能

暗記ツールとは、テキストの重要語句を隠して表示する機能です!

AI検索機能は、講義・テキスト・問題集・マイノート(WEB上に作れる自分だけの勉強ノート)を網羅的に探すことができる機能です!

検索結果表示にAIによるアルゴリズムをつかっていて、Google検索のように知りたい情報が上位に表示されるようになっています!

横断復習機能は、間違えた問題や苦手な問題にフォーカスして解くことができる機能です!

試験直前期などの総復習をするときにも便利です!

スタディングならではの特長については

こちらの記事で実例をまじえて紹介しています!

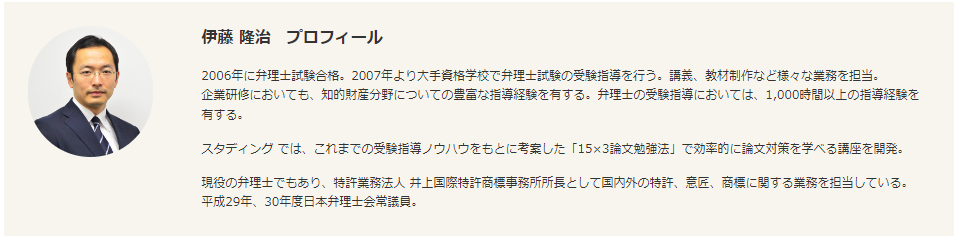

スタディング弁理士講座は「講師」がスゴイ

弁理士講座の講師は「伊藤講師」です!

伊藤講師は教材制作も受験指導も行える二刀流の優れもの講師です!

教材制作と受験指導も両方行える人はほとんどいません!

ちなみに余談ですが、この写真だととてもアクティブなイメージがありますが、実際の講義での話し方はとてもやさしくおっとりしていますww

伊藤講師が考案した「15x3論文勉強法」は合格者に大変好評です!

一級建築士の製図試験でも描き方があるように、弁理士の論文試験にも試験用の書き方というものがあります!

弁理士試験は論文が難関になるので、パターン化して攻める戦略はとても有効だとおもいます!

「15x3論文勉強法」が好評

伊藤講師考案の「15x3論文勉強法」についての口コミも多数あります!

基本的に「論文対策講座」15×3の演習をひたすら3周くらい書き写しました。後は趣旨まとめ等を作って読み込んで、見直し等を何度もしました。

伊藤先生もおっしゃってましたが、文章力はあまり求められておらず、求められているのは意外とシンプルで、①問いにきちんと答える事、②条文を使いこなせること、③書き洩らしが無いこと、④時間配分にあった適切なまとめ方をする事だと思います。

スタディング公式サイト(合格者の声)より引用

スタディングの講座では、問題を「原則・例外パターン」「法改正パターン」に分類し、さらに各パターンについて細分類した上で、それぞれのパターンについて、答案をどのように構成すれば良いか、どのように論述すれば良いかを具体的に教えてくださいました。

スタディング公式サイト(合格者の声)より引用

特に良かったことは、短答式試験のあとの約40日をコンパクトに対策できたことです。

正直、短答対策に力を入れていたため、論文対策は十分ではありませんでした。

しかし、本コースで論文対策をコンパクトに、迅速に終え、その後の過去問、演習につなげれたことはよかったと思います。

スタディング公式サイト(合格者の声)より引用

合格のためにスタディングが役に立ったのは、論文過去問頻出15パターンで論文を書ききることができたこと、伊藤先生の推奨する条文に沿った書き方を意識するようになったことです。

スタディング公式サイト(合格者の声)より引用

講義も通信教育に特化しており、非常に見易かった(他の予備校の講座は利用していないが、大手予備校の体験講座の動画を見る限りでは、スタディングの方が遥かに見易かった)。

コストが他の予備校よりも廉価であることで、コストパフォーマンスに優れていると思いました。

スタディング公式サイト(合格者の声)より引用

体験して分かったメリット・デメリット

スタディングの弁理士講座を体験して分かったメリットが3つあります!

- 「いつでもどこでも勉強できる」手軽さ

- 「繰り返しの学習」で知識定着する学習フロー

- 「見やすく分かりやすい」講義・テキスト

逆に、

人によってはデメリットに感じると思ったことはこの2つです。

- 「デバイスや通信環境」が必要になる

- 「紙媒体」で勉強できない

メリット①「いつでもどこでも勉強できる」手軽さ

スタディングは、すべての教材をスマホひとつで、いつでもどこでも見ることができることが最大のメリットだとおもいます!

テキストの持ち運びを気にせず、

自分のできるタイミングで、

すぐに勉強を始めることができる

この手軽さは、試験勉強で一番必要な「勉強習慣」を身につけるために必要不可欠です!

とくに、まとまった勉強時間を確保しにくい社会人にとってスタディングのこの手軽さはとてつもない武器になります!

勉強を習慣化することができるようになれば、必然的に合格に近づくことができます!

スタディングは、資格取得の一番の近道である「勉強習慣」がつくりやすいと感じました!

私は、一級建築士をはじめ、いろんな資格を取得してきましたが、

「ガリ勉で取った」ということが一度もありませんww

集中力が続かない性格でもあるので、短い時間に分けて毎日勉強するようにしていました。

資格だけでなくどんなことでも短く分けて毎日やることだけ守ってきた結果、いつの間にか習慣化することが得意になりましたww

習慣化さえしてしまえば、最初は困難におもえることでも意外にカンタンにできるものです!

デカルトの「困難は分割せよ」は、まさしくその通りだとおもいます!

毎日ちょっとずつできるかどうかが、合否に一番直結すると私はおもいます!

「繰り返しの学習」で知識定着する学習フロー

スタディングでは効率よく学習できるように「学習フロー」というものが最初から組まれています!

学習フローは基本的に「講義→問題演習→解説」を単元ごとに繰り返していきます!

- 講義・テキストで、インプット

- 問題集・テストで、アウトプット

- 解説を見て、再びインプット

スタディングは、この繰り返しの学習により知識を定着させていきます!

まずは動画講義を見て、学ぶことの概略をつかんでいきます!

講義後はすぐに問題演習にうつり、今聞いた講義をどのくらい理解できているかをはかります!

問題は一問一答形式で、一問解くたびに解説が表示されて、講義の復習も同時に行っていくことができます!

このサイクルを単元ごとに繰り返していくうちに、自然と理解が深まっていくようになります!

講義後の問題演習は大手資格学校でもやっている

私が一級建築士で大手資格学校に通っていたときも、講義後に小テストがありその日の理解度を測るということが行われていました!

講義後の小テストを実施して「本当に理解したのか?」「勘違いして覚えていないか?」をチェックし、間違えたところはテキストを振り返って学び直しをその日のうちに行いました。

このやり方は、知識を定着させることにとても有効です!

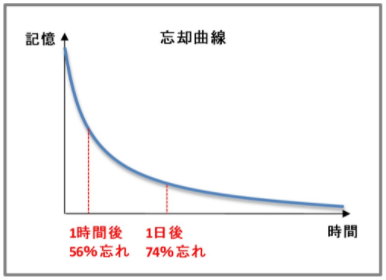

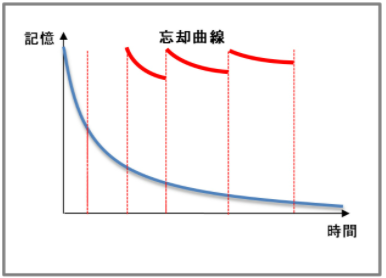

人間の脳は、一度記憶しただけではすぐに忘れてしまいます。

有名なエビングハウスの忘却曲線があります。

新しいことを覚えたと思っても、その1時間後にはなんと56%も忘れてしまっています!

しかし、

学んだあとに同じことを繰り返していくと忘れにくい記憶となって定着していきます!

一度にまとめて勉強するより短時間でもこまめに勉強していく方が、効率の良い学習であることは研究でも明らかです!

スタディングのこの手軽さは、まさに効率の良い学習教材と言えるでしょう!

メリット③「見やすく分かりやすい」講義・テキスト

スタディングは、テキストや講義動画でふんだんに表や図やイラストなどをつかっていて、視覚的にとても分かりやすいです!

しかも、

余計なものがほとんどないため、見た目もシンプルで非常に見やすいです!

参考書などで所狭しに図や表が詰め込まれていると、かえってゴチャゴチャして見にくいです。

新しいことを勉強していくときに見た目の良し悪しは、その後の理解に大きく影響を与えるポイントです!

「見やすく」そして「分かりやすい」というのは、非常に大事なポイントです!

見やすく分かりやすい資料を使うから、講義も分かりやすい

見やすく分かりやすい資料をつかって講師が解説をするため、なにを解説しているのかが一目で分かるようになっています!

講師も、具体例をまじえたり噛み砕いた表現をしながら話してくれるので、解説内容が頭に入ってきやすいです!

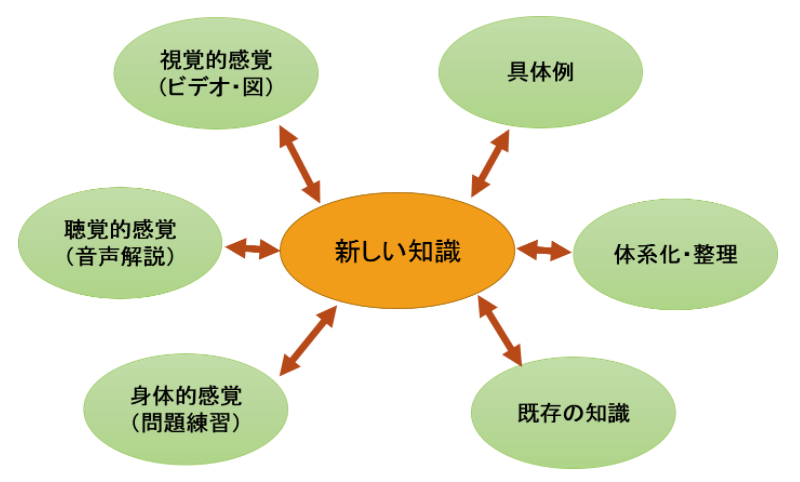

スタディングのメソッドとしても、五感をフルに使った教材構成を考えているようです!

ただ勉強するのではなく、エピソードやイメージなども交えて右脳も左脳も刺激すると、より一層に記憶に入りやすいと言われています!

こういった点も踏まえて、

スタディングはとても効率よく学習できる通信講座だなと感じました!

デメリット①「デバイスや通信環境」が必要になる

スタディングの教材はすべてWEB上にあります。

そのため勉強するためには、スマホ・タブレット・PCといったデバイスが必要になります!

また、

動画講義をストリーミング再生するにしても、ダウンロードするにしても、通信環境は必須です!

データ無制限のプランで契約している人なら問題ないとおもいますが、そうではない場合、Wi-Fiなど通信制限を受けない対策も必要になるでしょう。

ただ、

自宅にWi-Fiが無くてもコンビニやカフェなどのフリーWi-Fiを使うという手もあるので、この点は工夫次第でなんとかなるとおもいます。

地下鉄など通信環境が悪いところでも勉強するときには、事前にダウンロードしておくと良いでしょう。

デメリット②「紙媒体」で勉強できない

テキストや問題集もWEB上にあるため、紙のテキスト・問題集で勉強したい人には向かないかもしれません。

しかし、

重たいテキストを持ち運ぶ手間が無くなることと、気になったときにいつでも続きから勉強できる便利さを考えたら、紙のテキストにこだわる必要は無いように感じます。

また、スタディングでは

- WEBテキストにメモを付ける

- 学習ノートをつくる

こういったこともWEB上でできるので「勉強したことを書きこんでおきたい」というニーズは逃してないとおもいます!

教材はどんなもの?

ここからはスタディングの実際の教材についてお話ししていきます!

私が体験したときの画像も交えて

- 『講義動画』

- 『WEBテキスト』

- 『WEB問題集』

それぞれレポートしていきます!

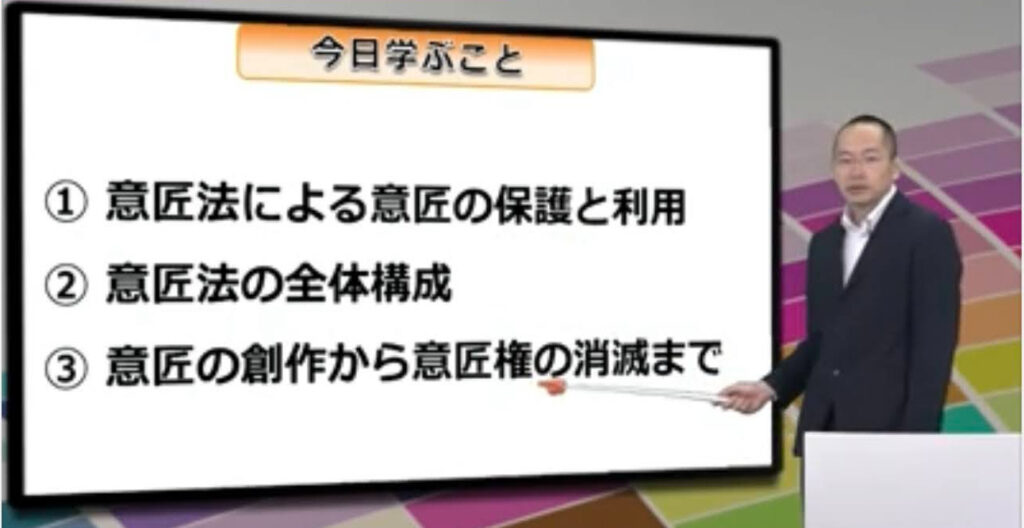

『講義動画』

講義動画では、まず「今日学ぶべきこと」という概略から入ります!

それから各ポイントの解説に入る流れになっています!

全体像を把握してから細部の解説に移るので、非常に頭に入りやすいです!

1単元が20分程度なので、ちょっとした移動時間で見ることができます!

ポイントを絞った解説動画で、各単元が比較的短い時間にまとめられています!

問題を解いていて理解が不十分だったときの復習にも役立ちます!

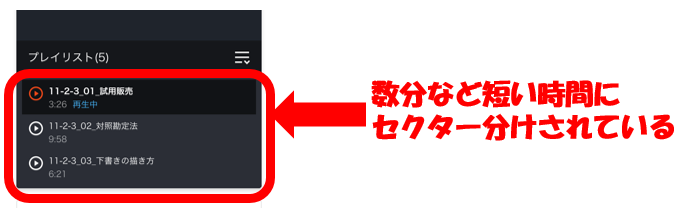

「セクターごとに分割」されていてスキマ時間でも見やすい

ひとつの単元を、さらに短い5分程度のセクターにわかれています!

セクター分けされていることで、休憩時間やふとした瞬間でも動画を視聴しやすいです!

講義の途中で離脱しても、どこまで視聴していたかを記憶しておいてくれます!

いつも続きから視聴できるのでストレスなく勉強できます!

さらっと復習なら「倍速再生」も可能

講義動画は、倍速再生で再生スピードを変えることができます!

倍速再生は

「1倍」「1.25倍」「1.5倍」「1.75倍」「2倍」「2.5倍」「3倍」

この7段階で調整できます!

時間がないときや、さらっと復習したいときにオススメな機能です!

講義動画は「ダウンロード」も可能

講義動画は、アプリならダウンロードすることも可能です!

スタディング専用アプリ(無料)があり、勉強はほとんどこのアプリで行っていきます!

※アプリをインストールできない環境でもブラウザで勉強できます※

通勤前などに事前にダウンロードしておけば、通信環境やギガ数を気にすることなく学習することができます!

『Webテキスト』

Webテキストは、フルカラーテキストになっています!

重要部分が一目で分かるような配色になっているので、とても見やすいです!

このWEBテキストは、講義動画と一緒に見ることも可能です!

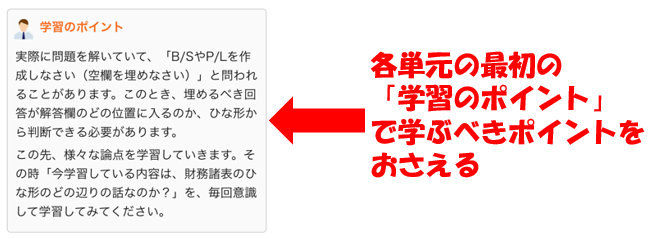

テキストには、各単元のはじめに「学習のポイント」があります!

「学習のポイント」で学ぶべきポイントを理解してから学習に入るので、これから勉強することに着眼点をもって臨めます!

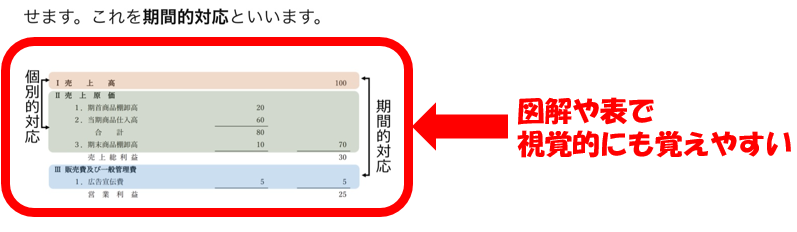

「図や表」が多いから視覚的に分かりやすい

WEBテキストは、表や図解・イラストが多いです!

図表は視覚的にもインパクトがあり、記憶に入っていきやすいです!

文章で長々説明されるより断然わかりやすいです!

テキストは、フォント調整が可能です!

画面の大きさや自分の見やすさに合わせて文字の大きさを変えれるのは、オンライン系の講座では何気にけっこう大事です!

便利な「メモ機能」

勉強していて気になったことは「メモ機能」でメモを取っておくことができます!

『Web問題集』

WEB問題集とは、WEB上で解く問題集です!

講義が終わるたびに、その単元の問題にうつります!

インプット後すぐにアウトプットすることで、講義内容が理解できたかチェックすることができます!

正答か否かをすぐにチェックできて、解説も一緒に見れるので講義の復習にもなります!

WEB上で問題を解いていくため、繰り返し同じ問題に再挑戦することも容易にできます!

問題集は、

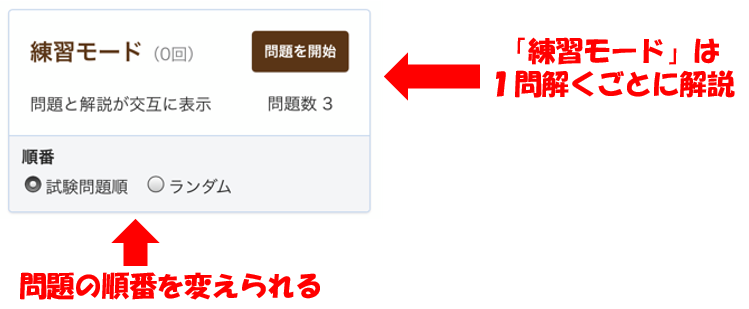

- 「練習モード」

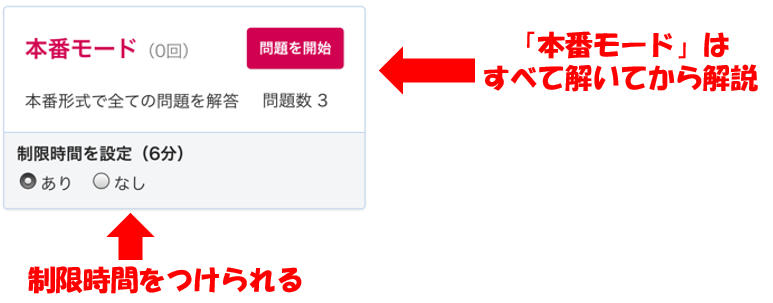

- 「本番モード」

があります!

「練習モード」は、1問を解くごとに解説が表示されます!

これから覚えていくものは、この練習モードを使うといいとおもいます!

出題される問題の順番も「順番通り」か「ランダム」かを選ぶことができます!

「本番モード」は、すべての問題に解答してから解説が表示されます!

本番モードには制限時間をつけることもできます!

苦手克服に役立つ「復習モード」

解いた問題のデータは常に記録されていきます!

その記録を活かして、

一度間違えた問題や苦手なものに絞って再挑戦できる「復習モード」も備わっています!

復習モードは苦手克服に役立つ機能です!

その他の便利機能

ここまで紹介した教材以外にも、

- 「マイノート」

- 「学習レポート」

- 「勉強仲間機能」

などの便利な機能があります!

「マイノート」は、自分なりに覚えやすいノートをWEB上につくることができます!

テキストから画像を貼り付けたり、参考になるような外部リンクを貼り付けたりすることもできます!

講座全体のまとめノートを作るのに便利です!

「学習レポート」は、自身の学習記録を見ることができるツールです!

講義視聴時間や解いた問題数など、勉強実績が見える化できます!

勉強実績が積み重なっていくのが目に見えるのはとてもいいです!

「勉強仲間機能」は、掲示板に学習レポートを投稿し合うものです!

この勉強仲間機能は、通信講座特有のモチベーション維持のムズカシさを解消してくれる機能です!

「専用アプリ」を使うことがオススメ

スタディングはブラウザから直接受講することもできますが、

私のおすすめは「アプリをつかって勉強する」ことです!

アプリは、スタディングの講座を受講すればダウンロードできるようになります!

アプリはiPhone、Androidのどちらにも対応しています!

アプリなら

- ログイン無しで、すぐに勉強開始できる

- サクサク動く

- 講義動画をオフラインでも再生可能

このように時間や場所や通信環境を気にせず、スマホひとつで手軽に勉強できる環境がととのいます!

勉強を始めようとしたときにいちいちログインするのは面倒で時間もかかります!

ログイン作業無しではじめられるから、空いた時間やちょっとした合間に勉強のつづきがスタートできるのは便利です!!

とくに「動画をダウンロードしてオフラインで再生」ができることは、

移動中に通信環境が悪くなっても気にならないですし、

ギガ数超過を気にせず勉強に集中できます!

「弁理士」講座に関する口コミ・評判

スタディング公式サイトには合格された方々の生の声が多数掲載されています!

スタディングでは、 送られてきた生の声を修正することなくそのまま掲載しているとのことです!

(誤字があったときは修正しているそうですけどww)

SNSやネットの書き込みでは本当にスタディングを利用してた人かどうかも分からないですし、どの程度利用していたのかも不明です。

その点、

合格者の声なら確実に試験対策としてフルに利用していた人の生の声ですから、これから利用しようか迷っている人にとって有益な情報が得られるとおもいます!

合格者の声を一部抜粋して紹介します!

中には一発合格した人もいます!!(スゴイですね)

●きっかけ

私は、メーカー勤務で知財についての研修をたまたま受けて弁理士という資格を知り、軽い気持ちで弁理士試験の勉強を始めました。そういった中で総額10万円以下の講座は魅力的で一歩踏み出しやすかったです。

●短答試験はスタディングの講座で必要十分!

私は2020年の10月に試験勉強を始めたのですが、ちょうどコロナ下で時間に余裕もあり、スキマ時間にスタディングの講座をひたすら聞いていました。朝起きてとりあえず講座を付けて、歯磨きしながらご飯食べながら受講して、昼休み、電車の中、歩きながら、お風呂の中でといった風に仕事以外は一日中聞いていました。

スタディングの短答対策講座の内容自体も充実していて必要十分だったと思います。トータルで「基礎/短答講座」3周、「短答解法講座」6周くらい+短答の過去問10年分を5回くらい解きました。

●論文試験は「瞬出15パターン」を活用!

基本的に「論文対策講座」15×3の演習をひたすら3周くらい書き写しました。後は趣旨まとめ等を作って読み込んで、見直し等を何度もしました。

伊藤先生もおっしゃってましたが、文章力はあまり求められておらず、求められているのは意外とシンプルで、①問いにきちんと答える事、②条文を使いこなせること、③書き洩らしが無いこと、④時間配分にあった適切なまとめ方をする事だと思います。

●オンライン学習は効率的に学習できる!

オンライン講座の強みを生かして、疲れたときや移動時間に講座を受けて時間を有効利用する事が大事だと思いますし、逆に机に座っているときはただ聞いているのではなく、メモを取ったりしてマンネリ化しないことも大事だと思いました。

法文は一見無機質に見えますが、背景や歴史が分かってくると中々面白いです。試験問題も同様で出題者の意図が分かってくれば合格は近いと思います。楽しむことを忘れずに頑張ってください。

スタディング公式サイト(合格者の声)より引用

知的財産管理技能検定1級(特許専門業務)に合格し、力試しに令和2年度の弁理士試験を受験してみたところ、思いがけず短答試験に合格することができました。短答試験で何点取れるか、ということしか考えていませんでしたので、そのあとの論文試験に関しては準備しておらず、慌てて過去問集を購入して模範解答を読んだり書き写したりしてみましたが、どういうことを書けばよいのか、何を勉強すればよいのかが全く見えてこず途方にくれました。

それまで独学で勉強してきましたが、ここにきて独学の限界を感じ、インターネットでオンライン講座を探しました。貴社の論文講座の「頻出15パターンで学ぶ」という学習方法に惹かれ(論文試験が何をすればいいのかわからずモヤモヤしていましたので、15パターンという具体的な数字は光明でした!)。

また、他社と比較して大変低額であることもありがたく、貴社の講座を受講させていただくことに決めました。通勤のスキマ時間も利用して学習し、短答試験から論文必須試験まで8週間の学習で、1年目は合格には至りませんでしたが、合格最低点にあと1点という予想以上の点数を取ることができました。そのときの「惜しかった」という思いが、もう1年頑張ってみようと思う原動力となり、今年の合格へ導いてくれたと思います。

「頻出15パターンで学ぶ」という学習方法は初心者にとって、大変わかりやすく、シンプルで見に付けやすく、論文試験に取り組む際の大きな武器になると思います。講師の伊藤先生の紳士的で温かくウィットに富んだ語り口もとてもよかったです。

スタディング公式サイト(合格者の声)より引用

合格者の声をより細かく分析した

コチラの記事も参考にしてみてください!

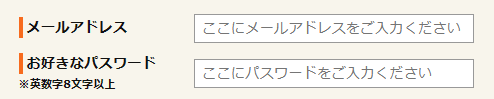

『無料体験』でとりあえず始めてみよう!

今回わたしが体験したことを記事にしたように、

スタディングには、授業の内容やテキストなどの教材を一部無料で体験することができる

「無料体験」があります!

しかも、

こういった無料体験系でありがちな広告メールもいまのところ届いてないですww

無料体験するための登録はとってもカンタンで「メールアドレス と パスワード」を作ってアカウントを登録するだけです!

口コミを見ていてちょっとでも良さそうとおもったら、さっそく無料体験をしてみることをおすすめします!

スタディングでは講座の一部を

無料体験することができます!

おすすめなので是非体験してみてください

最後までお読みいただきありがとうございます!

もしこのブログが

「参考になった」

「わかりやすかった」

とおもっていただけたら、

SNSなどでシェアしていただけると

大変うれしいです!

コメント