こんにちは!

リーマン建築士の「たけし」です!

今日のテーマは

スタディング「弁理士講座」の評判は?

利用者の声から分かった実態調査を解説!

スタディングって実際どうなの?

スマホだけの勉強で資格試験に受かるの?

スマホで手軽に資格試験勉強ができるスタディングですが、実際のところどうなのか気になる人も多いとおもいます!

そこで今日は、公式サイトに掲載されている合格者の声からスタディング「弁理士講座」の実態調査をしていきたいとおもいます!

「合格者の声なんていいことばかりしか書いてないのでは?」

なんて思われる人もいるかも知れませんが、

スタディングでは送られてきた生の声を修正することなく掲載しているとのこと!

(誤字があったときは修正しているそうですけどww)

SNSやネットの書き込みでは、試験対策として本当にスタディングを利用してた人かどうかも分からないですし、どの程度利用していたのかも不明です。

その点、

合格者の声なら、確実に試験対策としてフルに利用していた人の生の声です!

スタディング利用者のリアルな評価として、合格者の声をもとに実態調査をしていきます!

スタディングでは講座の一部を

無料体験することができます!

おすすめなので是非体験してみてください

「弁理士」の試験概要

弁理士は、知的財産のエキスパートです!

特許申請の代行や紛争処理などの幅広い業務を行い、国内外問わず幅広く活躍できます!

試験は、筆記試験(短答式と論文式)と口述試験により行います!

筆記試験は、短答式に合格した方でなければ論文式を受験することはできません!

また、

口述試験は、筆記試験に合格した方でなければ受験することはできません!

筆記試験の論文式は、必須科目と選択科目に分かれています!

試験概要を下の表にまとめました!

| 試験概要 | |

|---|---|

| 試験案内配布 申込受付期間 | 3/中旬~5/中旬 |

| 試験日 (短答式) | 5月中旬~下旬 |

| 合格発表 (短答式) | 6月上旬 |

| 試験日 (論文式) | 必須:7月上旬 選択:7月下旬 |

| 合格発表 (論文式) | 9月下旬 |

| 試験日 (口述) | 10月中旬 |

| 合格発表 | 11月上旬 |

| 合格率 | 5~10%程度 |

「弁理士」講座に関する口コミ・評判

スタディングを受講して合格された方々の生の声がこちらです!

一部抜粋して紹介していきます!

●きっかけ

私は、メーカー勤務で知財についての研修をたまたま受けて弁理士という資格を知り、軽い気持ちで弁理士試験の勉強を始めました。そういった中で総額10万円以下の講座は魅力的で一歩踏み出しやすかったです。

●短答試験

私は2020年の10月に試験勉強を始めたのですが、ちょうどコロナ下で時間に余裕もあり、隙間時間にstudyingの講座をひたすら聞いていました。朝起きてとりあえず講座を付けて、歯磨きしながらご飯食べながら受講して、昼休み、電車の中、歩きながら、お風呂の中でといった風に仕事以外は一日中聞いていました。

studyingの短答対策講座の内容自体も充実していて必要十分だったと思います。トータルで基礎講座3周、短答講座6周くらい+短答の過去問10年分を5回くらい解きました。模試も1度受けました。

●論文試験

基本的に論文対策講座15×3の演習をひたすら3周くらい書き写しました。後は趣旨まとめ等を作って読み込んで、模試の時直し等を何度もしました。

伊藤先生もおっしゃってましたが、文章力はあまり求められておらず、求められているのは意外とシンプルで、①問いにきちんと答える事、②条文を使いこなせること、③書き洩らしが無いこと、④時間配分にあった適切なまとめ方をする事だと思います。

●全体について

オンライン講座の強みを生かして、疲れたときや移動時間に講座を受けて時間を有効利用する事が大事だと思いますし、逆に机に座っているときはただ聞いているのではなく、メモを取ったりしてマンネリ化しないことも大事だと思いました。法文は一見無機質に見えますが、背景や歴史が分かってくると中々面白いです。試験問題も同様で出題者の意図が分かってくれば合格は近いと思います。楽しむことを忘れずに頑張ってください。

スタディング公式サイト(合格者の声)より引用

これは弁理士試験を一発合格した人の声です!

合格まで2~3年かかると言われている弁理士試験で一発合格できるとは、スタディングのコンテンツの充実度がうかがい知れます!

知的財産管理技能検定1級(特許専門業務)に合格し、力試しに令和2年度の弁理士試験を受験してみたところ、思いがけず短答試験に合格することができました。短答試験で何点取れるか、ということしか考えていませんでしたので、そのあとの論文試験に関しては準備しておらず、慌てて過去問集を購入して模範解答を読んだり書き写したりしてみましたが、どういうことを書けばよいのか、何を勉強すればよいのかが全く見えてこず途方にくれました。

それまで独学で勉強してきましたが、ここにきて独学の限界を感じ、インターネットでオンライン講座を探しました。貴社の論文講座の「頻出15パターンで学ぶ」という学習方法に惹かれ(論文試験が何をすればいいのかわからずモヤモヤしていましたので、15パターンという具体的な数字は光明でした!)。

また、他社と比較して大変低額であることもありがたく、貴社の講座を受講させていただくことに決めました。通勤のスキマ時間も利用して学習し、短答試験から論文必須試験まで8週間の学習で、1年目は合格には至りませんでしたが、合格最低点にあと1点という予想以上の点数を取ることができました。そのときの「惜しかった」という思いが、もう1年頑張ってみようと思う原動力となり、今年の合格へ導いてくれたと思います。

「頻出15パターンで学ぶ」という学習方法は初心者にとって、大変わかりやすく、シンプルで見に付けやすく、論文試験に取り組む際の大きな武器になると思います。講師の伊藤先生の紳士的で温かくウィットに富んだ語り口もとてもよかったです。

スタディング公式サイト(合格者の声)より引用

この他にも、

- 「スマホでの勉強」に関する声

- 「教材の質」に関する声

- 「講義・講師」に関する声

スタディングを利用する・しないの判断材料になる3つの声を集めてみました!

「スマホでの勉強」に関する声

動画は何度でも視聴できるのでわからないところは何度でも復習することができるのが良かったです。

私は必要な部分の音声をスマホに落として、通勤中に聞いていました。

予備校に通うことに比べると利点かと思います。

スタディング公式サイト(合格者の声)より引用

スタディングの講義は単元ごとに細かく分かれており、隙間時間を有効に活用できました。

スタディング公式サイト(合格者の声)より引用

スタディングを最大限に活用することで、通勤時間や仕事の休憩時間等の隙間時間を有効に利用しました。

このような隙間時間は、蓄積すると膨大になることが、マイページ上に表示される学習時間で分かりました。

そのため、隙間時間は使い方次第で如何に有効活用できるのかを痛感しました。

スタディング公式サイト(合格者の声)より引用

「教材の質」に関する声

スタディングは講義と問題演習が学習フローでつながっているため、時間が取れる時に即学習できるため、時間の無駄がなく知識を定着できた。

スタディング公式サイト(合格者の声)より引用

論文で問われる可能性のある趣旨や判例が網羅されており、studyingによる学習を完全にインプットすることで本試験に対応することができました。

通勤時間のインプットを繰り返し行う時間によって合格に結びついたと思っております。

スタディング公式サイト(合格者の声)より引用

解説が端的であることと、出題範囲全体を俯瞰しながら勉強できるところが、良かったです。

また、大手予備校だと講義内容が分割配信されるため、一気に勉強してしまうということができませんが、スタディングであれば、契約直後からリリース済み全講義を閲覧できるので、短期集中で勉強できるのも良いところだと思います。

スタディングと、一般に販売されている過去問を解くことで、短答試験は1年目で合格することができました。

一方で、論文試験はスタディングの講義内容だけでは、歯が立ちませんでした。限られた時間内(20分程度)に答案構成をし、答案を記載する(40分程度)には、条文のチェックリストやよく出題される条文の当てはめのテンプレート文を準備し、暗記しておく必要がありますが、そういったタイムマネジメントや記載量調整のノウハウはスタディングでは学べません。

論文試験は他社予備校の通学講義と、オークションサイトで入手した答案練習の教材を使用して勉強し、翌年合格しました。

口述試験は論文試験合格者であれば、知識面では十分と思いますが、質問に素早く端的に解答できるよう訓練が必要と聞いたので、大手予備校の通学式の講座を受講しました。ここで場数を踏めたことで、口述試験も合格できました。

スタディング公式サイト(合格者の声)より引用

スタディングの講座では、問題を「原則・例外パターン」「法改正パターン」に分類し、さらに各パターンについて細分類した上で、それぞれのパターンについて、答案をどのように構成すれば良いか、どのように論述すれば良いかを具体的に教えてくださいました。

論述の「型」を身体にしみこませることで、蓄積してきた知識を上手にアウトプットできるようになり、無駄のない論理立った答案が書けるようになりました。

スタディング公式サイト(合格者の声)より引用

論文試験においては、過去問の分析は非常に重要ですが、スタディングでは頻出の15のパターンにカテゴライズし、それを習得すれば簡便に合格答案を作成できるという、明解な方法論を提案していました。私は、その知識を本試験で適切にアウトプットすることができた結果、本番の試験において、非常に高得点で合格することができました。

その後の口述試験においても、スタディングでの学習の成果が如何なく発揮されました。口述試験の場合は、試験官と口頭でやり取りするため、聴覚的な出題内容の把握が特に重要になります。この点、スタディングを日々視聴していた結果、特許法・実用新案法、意匠法及び商標法の全ての試験科目において、制限時間を多く残す形で余裕を持って合格することができました。そして、本年度の弁理士試験に見事最終合格を手にすることができました。

スタディング公式サイト(合格者の声)より引用

「講義・講師」に関する声

弁理士講座の講師は「伊藤講師」です!

伊藤講師による講義についての口コミもピックアップしていきます!

スタディングの講座では、問題を「原則・例外パターン」「法改正パターン」に分類し、さらに各パターンについて細分類した上で、それぞれのパターンについて、答案をどのように構成すれば良いか、どのように論述すれば良いかを具体的に教えてくださいました。

スタディング公式サイト(合格者の声)より引用

特に良かったことは、短答式試験のあとの約40日をコンパクトに対策できたことです。

正直、短答対策に力を入れていたため、論文対策は十分ではありませんでした。

しかし、本コースで論文対策をコンパクトに、迅速に終え、その後の過去問、演習につなげれたことはよかったと思います。

スタディング公式サイト(合格者の声)より引用

合格のためにスタディングが役に立ったのは、論文過去問頻出15パターンで論文を書ききることができたこと、伊藤先生の推奨する条文に沿った書き方を意識するようになったことです。

スタディング公式サイト(合格者の声)より引用

ビデオ講座は、先生の説明が丁寧で、図や表も多用されており、分かりやすかったです。

また、ビデオ講座は1つ1つが短時間で終了するため、テンポよく学習を進めることができました。

スタディングの講座は、通勤時間の長い方や隙間時間を活用したい方に特におすすめです。

スタディング公式サイト(合格者の声)より引用

講義も通信教育に特化しており、非常に見易かった(他の予備校の講座は利用していないが、大手予備校の体験講座の動画を見る限りでは、スタディングの方が遥かに見易かった)。

コストが他の予備校よりも廉価であることで、コストパフォーマンスに優れていると思いました。

スタディング公式サイト(合格者の声)より引用

合格者がスタディングを選んだ理由

合格者の声のなかには「なぜスタディングを選んだのか」を語られている人もいます!

これから同じ資格を目指す人にとって、合格者がスタディングを選んだ理由はとても参考になるとおもいますので紹介します!

私は、メーカー勤務で知財についての研修をたまたま受けて弁理士という資格を知り、軽い気持ちで弁理士試験の勉強を始めました。そういった中で総額10万円以下の講座は魅力的で一歩踏み出しやすかったです。

スタディング公式サイト(合格者の声)より引用

2018年の論文試験で三振し、2019年の短答試験対策として何か良い教材・講座はないか探していたところ、スタディング(当時は通勤講座)の弁理士講座に目が留まりました。

初回無料講座を受講してみたところ、ビデオ講座の内容も分かりやすく、通勤時等にスマートフォンでも十分に学習できそうだと感じたため、「基礎/短答対策講座」と「論文対策コース」に申し込みました。

スタディング公式サイト(合格者の声)より引用

主に、弁理士試験の概要把握と短答試験対策にスタディイングを利用しました。

解説が端的であることと、出題範囲全体を俯瞰しながら勉強できるところが、良かったです。

また、大手予備校だと講義内容が分割配信されるため、一気に勉強してしまうということができませんが、スタディングであれば、契約直後からリリース済み全講義を閲覧できるので、短期集中で勉強できるのも良いところだと思います。

スタディング公式サイト(合格者の声)より引用

口コミ・評判に表れているスタディングの特徴

合格者の声をみていると「動画講義のクオリティが高い」「スキマ時間を有効に使えた」という声がとても多いです!

これはスタディングがスマホ学習に特化した教材であるためです!

スマホ学習に特化したコンテンツ作りがスタディングの最大の特徴といっても過言ではないです!

スタディングがほかと違うと感じたことは次の3つです!

- テキストを見なくても学べる講義動画

- 管理画面に戻らず連続して学習できる

- スマホ学習ならではの便利機能が豊富

テキストを見なくても学べる講義動画

まず第一にスタディングがほかと違うと感じた点は、講義動画のクオリティの高さです!

他の通信講座でありがちなテキストをなぞるだけの解説動画と違い、講義専用に資料が作られていることに驚かされました!

さながらYouTube動画のような分かりやすさです!

スマホ中心の勉強に特化してつくられていて、動画を見るだけでも十分な学習効果が得られます!

テキストを見なくても学べる講義動画なので、両手がふさがっている状態でも学習することが可能です!

たとえば

通勤で車を使う人なら運転中に講義を聴いたり、家事をしながら学習を進めたりすることができます!

私は地方で車通勤なので、行き帰りの運転中に講義を聴いています!

(もちろんスマホスタンドを使って運転中は操作してませんよ)

管理画面に戻らず連続して学習できる

講義→問題→解説→…といった、インプットとアウトプットの繰り返しが記憶の定着にはとても効果的です!

スタディングでは、この流れが「学習フロー」として初めから組み込まれています!

次へ次へと進んでいくだけでインプット・アウトプットの繰り返し学習が自然にできるようになっています!

急に勉強を中断したとしても学習記録は自動保存してくれているので、再開したときにすぐに続きから進めることができます!

流れに沿って進めていき、いつでもどこでも中断・再開ができるので、さながらアプリゲームを攻略していくかのようです!

ゲーム感覚もあり楽しみながら勉強できるから、継続していくことも苦になりません!

スマホ学習ならではの便利機能が豊富

WEB上にすべての教材があるスタディングだからできる便利機能も豊富です!

特に「AI検索機能」や「横断復習機能」は勉強時間の大幅な短縮になります!

- 暗記ツール

- AI検索機能

- 横断復習機能

- 勉強仲間機能

暗記ツールとは、テキストの重要語句を隠して表示する機能です!

AI検索機能は、講義・テキスト・問題集・マイノート(WEB上に作れる自分だけの勉強ノート)を網羅的に探すことができる機能です!

検索結果表示にAIによるアルゴリズムをつかっていて、Google検索のように知りたい情報が上位に表示されるようになっています!

横断復習機能は、間違えた問題や苦手な問題にフォーカスして解くことができる機能です!

試験直前期などの総復習をするときにも便利です!

「弁理士」の講座料金

スタディングの講座料金は下記です!

基礎・短答 合格コース:79,000円

基礎・短答・論文 総合コース:99,000円

論文対策コース:49,500円

Q&Aチケット購入で講師に直接質問できる

Q&Aチケットを購入することで学習内容について講師に直接質問をすることができます。

自分が質問したQ&Aだけでなく他の受講者のQ&Aも見れるので、他の受講生の質問と回答も一緒に学習に役立てることができます。

チケット1枚につき1つの質問が可能で、価格は下表のとおりです。

| 【追加チケット枚数】 | 【金額】 | 【1枚当りの金額】 |

|---|---|---|

| 1枚 | 2,000円 | 2,000円 |

| 5枚 | 7,500円 | 1,500円 |

| 10枚 | 13,000円 | 1,300円 |

学習Q&Aチケットの有効期限は最終購入日より1年間で、受講期間内に使用することができます。

論文添削・個別指導のオプションもある

基礎・短答・論文総合コースや論文対策コースに含まれる「論文問題演習」(全30問)の添削をオプションすることができます!

添削では答案の改善点や盛り込むべき重要ポイントをアドバイスしてくれます!

このオプションを追加すると、学習している中で出てきた疑問点を講師とZOOMで対面しながら質問することができます!

答案作成時の疑問点に加えて、学習の進め方の相談などもできます!

1枠50分の全15回で、答案は1回につき最大2通まで提出することができます!

論文添削・個別指導オプション:195,000円

弁理士講座を実際に体験しました!

わたしの体験記事がコチラ!

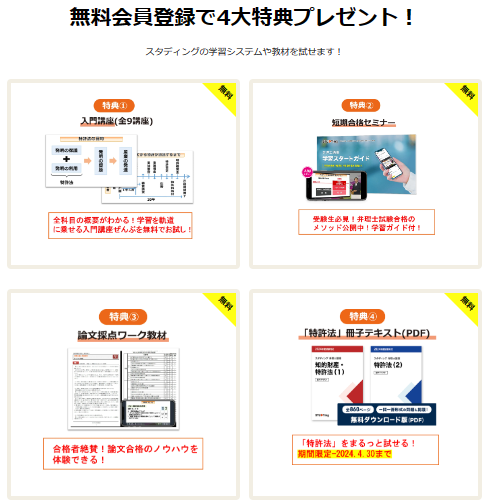

スタディングは「無料体験」ができる!

スタディングは、どの講座も無料で体験することができます!

評判や口コミでいくら情報を得ようとしても「自分に合っているか?」は試してみないとわかりません!

口コミを見ていてちょっとでも良さそうとおもったら、さっそく無料体験をしてみることをおすすめします!

無料体験するための登録はとってもカンタンで「メールアドレス と パスワード」を作ってアカウントを登録するだけです!

スタディングでは講座の一部を

無料体験することができます!

おすすめなので是非体験してみてください!

コメント