こんにちは!

リーマン建築士の「たけし」です!

今日のテーマは

【一級建築士を取得すると「取りやすくなる資格」オススメ5選】

一級建築士になったら、取りやすくなる資格ってあるの?

一級建築士のほかに、取った方がいい資格ってあるの?

晴れて一級建築士に合格すると、この資格をもっと活用したくなりますよね!

わたしも一級建築士合格後に学科免除になることを利用して、一級施工管理技士を取りました!

一級建築士だけでも十分な武器にはなりますが、ほかの資格も合わせることでより強固なものになります!

独立やキャリアチェンジなど将来への備えとしても役立つため、

「建築士ではない他の道にも行きたい!」

そんな人生の選択肢を増やしてくれるメリットもあります!

そこで今日は、

一級建築士を取得すると「取りやすくなる資格」についてお話ししていきます!

今日紹介する資格は次の5つです!

- 一級建築施工管理技士

- 土地家屋調査士

- 弁理士

- インテリアプランナー

- エクステリアプランナー

順番にお話ししていきます!

一級建築施工管理技士

一級建築施工管理技士は、

『一般財団法人 建設業振興基金』が実施する国家試験に合格すると取得できる国家資格です!

ご存知の方も多いと思いますが、

一級建築施工管理技士は、一級建築士を持っていると学科試験が免除になります!

「学科試験」が免除

一級建築施工管理技士も取るメリット

一級建築施工管理技士は一級建築士の下位資格なのに取るメリットあるの?

という方がいるかも知れませんが、わたしは「取るメリットは十分にある」と思います!

わたしの考える一級建築施工管理技士も併せ持つメリットは3つあります!

- 施工関係の権威性が増す

- 転職に有利になる

- 年収アップにつながる

権威性が増す

1つ目に「権威性の増強」があります!

と言うのも、

一般の人からしたら一級建築士は「設計さん」の印象が強いです!

それに対して資格の名前に「施工管理」が付いている資格を併せ持つことで、

「この人、設計のことも施工のことも知識豊富なんだ」

って思ってもらえるということです!

転職に有利になる

2つ目に「転職に有利になる」という側面もあります!

施工管理系で転職をしようと考えたときには、施工管理としての実力があることを応募前からしっかりとアピールする必要があります!

「建築士とは別に施工管理の資格も取ってるってことは、施工畑の人間なのかな?」

と思ってもらいやすくなります!

一級建築士は良くも悪くもカバーできる範囲が広いので、より専門性の高い資格で対外アピールがしやすくなります!

年収アップにつながる

3つ目は「年収アップにつながる」ということです!

これは単純に、資格手当で年収アップにつながるということです!

会社によりますが、合格祝い金があればそれも年収アップにつながります!

ちなみに私は年収アップが最大の取得理由ですww

一級施工管理技士を取るには

一級建築施工管理技士になるには、次の2つの試験に合格する必要があります!

「学科試験」

「実地試験」

一級建築士を持っていると、このうちの「学科試験が免除」になります!

つまり、

「実地試験だけ」受かれば、晴れて一級施工管理技士も合わせ持つことができます!

「実地試験」は、記述式です。

(要は、作文と穴埋め)

独学でも十分合格できます!

(事実、わたしもあんま勉強せずに独学で取りましたww)

一級建築施工管理技士の試験概要

一級建築施工管理技士の試験概要は以下の通りです。

| 【項目】 | 【内容】 |

|---|---|

| 受験料 | 9,400円(消費税非課税)※実地のみ |

| 申込方法 | 初回は「郵送のみ」 (願書(税込600円)を事前に取り寄せるのを忘れずに) |

| 申込受付期間 | 1月末から2月中旬(約2週間) 学科からの人と同じ申込期間であることに注意! |

| 試験日 | 10月中旬 (例年、一級建築士の試験日とモロ被りします) |

| 合格発表 | 翌年の1月末ごろ |

| 最終合格率 | 40~50%程度 |

2020年度のように他要因で試験日が変更になることもあるので、詳細は公式HPから確認してください!

受験する際には、

試験元の公式ページで詳細を確認ください!

おすすめの参考書

わたしも一級建築士取った後に一級建築施工管理技士を「実地のみ」で取得しました。

「実地試験」は、正直あまり勉強しなくても合格できると思います!

理由は、

- 一級建築士で既に勉強したことに関する問題

- 作文も、小難しいことを書かずざっくりとしたことを書く

- 記述がほとんど

- 出る問題がルーティン化している

だからです。

ただ、

第1問目の「経験記述」がちょっと難しいです。

難しい理由は、「書き方に決まりがある」ということです!

聞かれる内容はそれほど高度ではないので、書き方さえマスターしてしまえばなんとかなります!

私はこちらの参考書を見て覚えました⇩

井岡 和雄さんのテキストは表現が面白くて好きです!

わたしは経験記述対策として下のテキストを追加して力を入れました!

記述の添削指導をしてくれるサービス紹介

二次試験対策のなかで一番の肝となるのが「経験記述」です。

この経験記述は実務経験があれば書けるものではなく、試験解答としての書き方を身につけるトレーニングが必要になります。

テキストだけでは難しいと感じる人には『独学サポート』がおすすめです!

『独学サポート』をおすすめする理由として、次の4つがあります!

- すべてのコースに「記述添削サービス」がある

- 添削は5回まで受けられる

- 質問サービスもある

- オプションとして「作文作成代行サービス」がある

すべてのコースに「記述添削サービス」がある

試験用の文章を完成させていくには、第三者に添削してもらうことが一番です!

添削をしてもらうことで、試験解答としてどこが不足しているかを可視化することができます!

独学サポートでは、すべてのコースで添削サービスがついています!

一発合格の可能性を高めるためにも、この添削サービスはおすすめです!

添削は5回まで受けられる

何度か添削を繰り返すことで、どんな設問に対しても自分の言葉で回答できる応用力も身についていきます!

独学サポートでは、どのコースでも5回まで添削してもらうことができます!

経験記述のテーマは毎年おおむね決まっているので、添削は5回もあれば十分です!

質問サービスもある

添削をしてもらったけど分からないことや疑問におもったことを質問して回答してくれるサービスも付随しています!

質問は無制限にできるので、ちょっとでも気になったら積極的に質問しましょう!

本番の設問に自分なりの言葉で柔軟に答えていくためにも、質問サービスはフル活用するべきです!

オプションとして「作文作成代行サービス」がある

作文作成代行サービスとは、工事経験が少なく経験記述を作り上げる自信がない人や、経験記述の作文をつくっていく充分な時間と労力を持てない人のためのオプションサービスです。

試験で毎年どれか出題される基本4管理項目[施工計画・工程管理・安全管理・品質管理]に対応しています!

近年の出題傾向の変化にも対応しているので、万全を期すために使うこともおすすめです!

経験記述に自信が無い方は、

独学サポートの添削サービスがおすすめです!

『独学サポート』については下記の記事で

サポート内容などを詳しく解説しています!

資格学校を利用するならTAC

「講義を受けてしっかり臨みたい」という人なら、資格学校を利用すると良いでしょう!

資格学校を利用するなら『資格の学校 TAC』の一級建築施工管理技士講座がオススメです!

TACの講座なら、総合資格の1/3以下、日建学院の半額程度の金額で受講することができます!

講座料金は、78,000円(税込み)です!

しかも、

通学でも通信講座でも同じ料金設定になっています!

講義回数は全13回で、直前テストもあります!

TACは資料請求を無料でできます!

土地家屋調査士

土地家屋調査士は、

『法務省』が実施する試験に合格することで取得できる、

国家資格です!

これは知ってる人は知ってると思いますが、

土地家屋調査士は、一級建築士を持っていると「筆記試験の午前の部」が免除になります!

筆記試験の「午前の部」が免除

午前の部は、平面測量や作図に関する問題(平面測量10問/作図1問)です!

午前の部が免除になれば、測量という異分野の勉強をしなくて済みます!

ちなみに、二級・木造建築士、測量士、測量士補、を持っていても免除になります。

土地家屋調査士を取るメリット

土地や建物には、不動産登記簿(第三者にこの土地・建物は俺のもんだぞ!と主張できるもの)があります。

その不動産登記簿には「表題部」と「権利部(甲区、乙区)」があります!

そのなかの

「表題部」の登記は、土地家屋調査士にしかできません!

ちなみに、

登記には他に「権利部(甲区、乙区)」がありますが、

こちらは司法書士のお仕事です。

一級建築士にプラスして土地家屋調査士を取るメリットとして、次の3つがあります!

- 建築士事務所より参入障壁がある土地家屋調査士事務所で独立をする

- 建築士事務所で独立して、表題部の登記も自社でできるコストメリットを打ち出す

(または副収益を上げる) - 安定性のある土地家屋調査士事務所に就職する

こういったことが挙げられるます!

わたしも建築士以外に武器を持つため今後取得するつもりです

(コロナが無ければ今年受けるつもりでした( ; ; ))

土地家屋調査士を取るには

土地家屋調査士になるには、次の3つの試験に合格する必要があります!

筆記試験の「午前の部」

筆記試験の「午後の部」

「口述試験」

一級建築士を持っていると、このうち筆記試験の「午前の部」が免除になります!

つまり、

「午後の部」と「口述試験」に通れば、晴れて土地家屋調査士になることができます!

しかも、

「口述試験」は「受ければ受かる」くらいのレベルのようです!

ですから、

実質「午後の部」に通ってしまえば合格目前でしょうww

土地家屋調査士の試験概要

土地家屋調査士の試験概要は以下の通りです。

| 【項目】 | 【内容】 |

|---|---|

| 受験料 | 8,300円(収入印紙) |

| 試験案内配布 | 7月上旬から配布開始 (各都道府県の法務局で配布・受付) |

| 申込受付期間 | 7月末から8月上旬(約10日間) |

| 試験日 | 筆記試験「午前の部」「午後の部」:10月中旬 「口述試験」:翌年1月中旬 |

| 合格発表 | 筆記試験「午前の部」「午後の部」:1月上旬 「口述試験」:2月中旬 |

| 最終合格率 | 8~10%程度 |

受験する際には、

試験元の公式ページで詳細を確認ください!

地道に確実に取りにいきたいなら「東京法経学院」

土地家屋調査士で有名校と言えば、東京法経学院です!

「一級建築士なら総合資格、土地家屋調査士なら東京法経学院」くらい超有名です!

長年の指導実績のある講師陣による丁寧な授業、試験対策ノウハウが余すとこなく活かされた教材で、着実に受講生を合格へと導いています!

20名以上の講師が在籍する層の厚さと、その講師陣の知識と経験が掛け合わされた教材はまさに一級品と言っても過言ではないでしょう!

そして、圧倒的な合格実績がそれらを裏付けています!

直近の令和6年度では、全合格者505名のうち東京法経学院合格者はなんと383名!

実に75.8%という高い合格占有率を打ち出しています!

合格者の約7割を輩出するってすごくないですか!?

ただ、

テキストが白黒だったり講義がホワイトボードに板書していくスタイルだったりと、講座スタイルが若干地味ではあります。

しかし、見た目の派手さはないにしても提供される教材や講義の質はとても高いです!

白黒のテキストも学習の中で自分色に染めていけるため、講座を一通り終えるときには世界にひとつしかない自分オリジナルのテキストが完成します!

地道に確実に合格に近づきたい人にとっては、東京法経学院はとてもおすすめです!

地道に確実に合格に近づきたい人にとっては、東京法経学院はとてもおすすめです!

毎年合格占有率7割強の実績を誇る名門校

東京法経学院の公式サイトはこちら!

通信講座で高い実績を誇る「アガルート」

アガルートアカデミーは、司法試験など法律系の難関国家資格を得意とする通信講座です!

権利関係に直結して様々な法律にからむ土地家屋調査士試験は、アガルートの得意ジャンルです!

直近の令和6年度の土地家屋調査士試験においても63.64%という高い合格率を打ち出しています!

これは全国平均の約6倍という驚異的な数字です!

しかも4年連続で1位合格者を輩出しているというのも驚きです!

アガルートの土地家屋調査士講座でこれだけの実績をあげている裏には、超人気講師である中山講師の存在があります。

中山講師は、独学で全国1位に輝いた実力を持ち、楽しく分かりやすい講義に定評があります。

実際の合格者の声でも「中山先生の講義はテンポがいい」「先生ご自身が楽しそうに講義をされている」「メリハリがあって分かりやすい」といったコメントが溢れています。

アガルートの最大の特徴は、中山講師自身の合格経験をもとに初学者でも理解しやすいように法律知識を噛み砕いて解説する講義と、これまでの受講者からの質問も踏まえて網羅的につくられたテキストです。

さらに、複素数計算や定規の使い方など、他では学べない実務的なテクニックも習得でき、試験本番でのスピードと正確性を高めることが可能です。

学習の導入段階では、全体像を把握するための導入講義が用意されており、合格から逆算した無駄のない学習計画を立てることができます。

また、講義はチャプターごとに分かれており、9段階の倍速設定が可能なため、通勤や家事の合間などのスキマ時間を活用して効率的に学習を進めることができます。

サポート体制も充実しており、定期カウンセリングや質問制度、ホームルームなどを通じて、学習の不安や疑問を解消し、モチベーションを維持することができます。

さらに、2025年5月からは「バーチャル校舎」がスタートし、オンライン上での自習室やゼミ、相談ブースなど、通学制予備校に匹敵する学習環境が提供されます。

講義は全て収録された動画講義であるため、通学が難しい人には特におすすめです!

合格特典の「全額返金」も見逃せない魅力です!

おすすめな講座なので一度チェックしてみてください!

独学におすすめの参考書

「午後の部」の試験内容は、大きく

- 民法/不動産登記法/土地家屋調査士法(択一式で計20問)

- 登記申請書を実際に書く

- (土地・建物の登記用の)作図をする

- 計算問題(関数電卓必要)

があります。

わたしは独学テキストで人気が高いこちら⇩の参考書を買いました

弁理士

弁理士は、知的財産のエキスパートです!

特許申請の代行や紛争処理などの幅広い業務を行い、国内外問わず幅広く活躍できます!

ちょっと前に「ゆっくり・・・」の騒動で有名になりましたねww

試験は、筆記試験(短答式と論文式)と口述試験により行います!

筆記試験は、短答式に合格した人でなければ論文式を受験することはできません!

また、

口述試験は、筆記試験に合格した人でなければ受験することはできません!

筆記試験の論文式は、必須科目と選択科目に分かれています!

試験概要を下の表にまとめました!

| 【項目】 | 【内容】 |

|---|---|

| 試験案内配布 申込受付期間 | 3/中旬~5/中旬 |

| 試験日 (短答式) | 5月中旬~下旬 |

| 合格発表 (短答式) | 6月上旬 |

| 試験日 (論文式) | 必須:7月上旬 選択:7月下旬 |

| 合格発表 (論文式) | 9月下旬 |

| 試験日 (口述) | 10月中旬 |

| 合格発表 | 11月上旬 |

| 合格率 | 5~10%程度 |

受験する際には、

試験元の公式ページで詳細を確認ください!

一級建築士は「論文式試験(選択科目)」が免除される

弁理士試験の「論文式試験(選択科目)」は、受験申込時に次の6科目の中から1つ選択することになります。

- 理工I(機械・応用力学)

- 理工II(数学・物理)

- 理工III(化学)

- 理工IV(生物)

- 理工V(情報)

- 法律(弁理士の業務に関する法律)

しかし、

一級建築士を持っていると、この選択科目が免除になります!

免除される科目は「理工Ⅰ(機械・応用力学)」です!

免除を申請するには、受験願書提出時に「一級建築士免許証の写し」を添付する必要があります!

弁理士試験に一級建築士資格が有利になることはあまり知られていません!

けっこう穴場な資格とにらんでいますww

弁理士は理系出身者が活躍しやすい

弁理士は、新たに誕生した発明や技術の権利を守るために特許出願を行うことが基本業務です!

特許出願にあたっては、出願する特許製品の仕組みをしっかりと理解する必要があります!

仕組みを理解するためには、発明者や研究者からどんな技術であるかをヒアリングしなければなりませんが、根底の知識が乏しいと的外れなヒアリングとなってしまいます!

そうした背景もあり、弁理士は理系出身者のほうが活躍しやすいといわれています!

弁理士の年収と将来性

士業専門の転職メディア「リーガルジョブマガジン」によると、2020年度の平均年収は699万円のようです!

年収レンジで見ると、600万円台が29.7%ともっとも多く、次いで400万円台が14.1%、次に700万円台が12.5%の順でした!

年代別の平均年収で見ると、40代が一番高く904万円、次いで50代が748万円、次に30代が620万円でした!

年収400万円未満が1割程度いるものの、全体的には年収が高い傾向にあるようです!

また、

弁理士の取り扱う知財ビジネスは、今後ますます拡大していくことが予想されます!

日本は知的財産立国を目指しており、政府も知的財産推進計画をまとめるなどこの分野に対する後押しをしている形になっています!

こうした背景により、コーポレートガバナンス・コード改定による企業の知財経営強化や、求人数もコロナ発生前まで回復しつつあることで、今後は増加傾向に転じると予測されています!

通信講座ならスタディング

スタディングは、現在受講生が20万人を突破している急成長中の通信講座です!!

「講義」「テキスト」「問題集」すべてがスマホひとつで見れる

これがスタディング最大の特徴です!

この特徴がもたらすメリットは次の4つです!

- 分厚い参考書や問題集を持ち歩かなくてもいい

- スマホを開けば講義・テキストが見れる

- 数分の空き時間でも1問解ける

- 移動時間を勉強時間に変えられる

弁理士試験の勉強時間は、一般的に3,000時間と言われています!

一級建築士の勉強時間が1,000時間程度と言われているので、それと比較すると3倍くらいの勉強量ってことですΣ(・□・;)

ですから、

勉強を習慣化する仕組みづくりは必須です!

勉強習慣が身についてしまえば、3,000時間なんてあっという間です!

いつも持ち歩いているスマホを学習教材に変えられるスタディングは、勉強習慣を無理なく身につけることに向いています!

スタディングでは講座の一部を

無料で体験することができます!

おすすめなので是非体験してみてください!

スタディング弁理士講座を実際に体験しました!

私の体験記事はこちら!

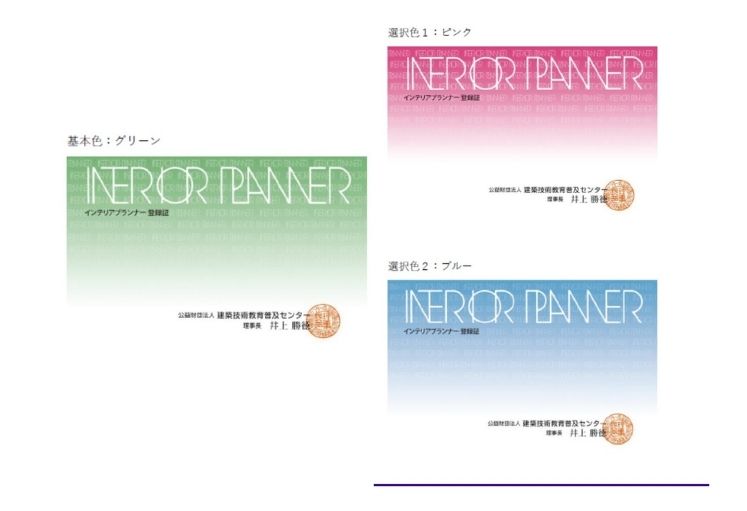

インテリアプランナー

インテリアプランナーは、

一級建築士と同じ『公益社団法人 建築技術教育普及センター』

が行う試験を突破することで取得することができる資格です!

インテリアプランナーは、一級建築士を持っていると「学科試験が免除」になります!

「学科試験」が免除

インテリアプランナーはH12年度までは「国家資格」でしたが、

現在では『公益社団法人 建築技術教育普及センター』が引き継いだ「民間資格」となっています!

インテリアプランナーを取るメリット

民間資格になったからと言っても、資格取得のメリットが無くなったわけではありません!

資格を取得すると、住宅や店舗やオフィスのインテリアに関する設計などを行う際に役立ちます!

インテリアプランナーが活躍する職場としては、次のようなところがあります!

- インテリアデザイン会社

- 設計事務所

- ハウスメーカー

特にハウスメーカーでは、

「インテリアコーディネーター」の資格を持っている人は多いですが、

「インテリアプランナー」の資格まで持っている人は少ないです。

これからハウスメーカーで働きたい人にとっては、穴場的な資格と言えます!

もちろん、「起業しよう!」としている人にも、対外的にアピールできる資格になり得ます!

ちなみに、

晴れてインテリアプランナーの称号に輝くと、下のようなかわいい登録証がもらえます⇩

建築技術教育普及センターのHPより引用

インテリアプランナーを取るには

インテリアプランナーになるには、次の2つの試験に合格する必要があります!

「学科試験」

「製図試験」

一級建築士を持っていると、このうちの「学科試験が免除」になります!

つまり、

「製図試験」だけ合格すればいいわけです!

ちなみに、

製図試験に合格した後は、合格後5年以内に所定の登録手続きが必要です!

登録手続きを済ませれば、晴れて「インテリアプランナー」の称号が付与されます!

(登録手数料は、11,000円(税込み)です)

また、

インテリアプランナーになった後も、

5年以内に

所定の更新講習を受けて

更新の手続きが必要になります!

インテリアプランナーの試験概要

インテリアプランナーの試験概要は以下の通りです。

| 【項目】 | 【内容】 |

|---|---|

| 受験料 | 16,500円(税込み)※製図試験のみ |

| 申込書配布 | [前期]3月中旬~4月下旬 [後期]8月末~9月下旬 ※「前期」「後期」どちらで申込してもOK ※申込願書価格は1,100円(税込み) |

| 申込受付期間 | [前期]3月下旬~4月下旬 [後期]9月初旬~9月下旬 |

| 製図課題の発表 | 6月中旬 |

| 試験日 | 11月中旬の日曜日 ※試験時間は、11時~17時の6時間 |

| 合格発表 | 翌年2月中旬 |

| 合格率 | 学科試験:約60% 製図試験:約25% |

受験する際には、

試験元の公式ページで詳細を確認ください!

試験対策のガイドブックがある

「資格の概要」「試験概要」「試験データ」「出題範囲」「過去問題および解説等」

が掲載された

『インテリアプランナーガイドブック』が、

日本インテリアプランナー協会から出されています!

『製図試験編』の価格は、3,630円(税込み)となってます!

試験対策の参考になります!

購入方法等を確認されたい方は、下のリンクからどうぞ!

2次試験には製図道具が必要

インテリアプランナーの2次試験は製図試験です!

つまり製図道具が必要と言うことです!

ただ、一級建築士で揃えた道具とほとんど一緒なので流用できます!

一応試験元の公式ページに掲載されている「必ず携行するもの」「持ち込みできる道具」「持ち込みできない道具」を紹介しておきます!

- 受験票

- 黒鉛筆またはシャープペン

- 消しゴム

- 色鉛筆

- マーカー

- 製図板または平行定規(45x60cm)

- T定規(60cm程度)

- 三角定規

- 勾配定規

- 雲形定規

- テンプレート(円・だ円・正三角形・正方形・文字)

- 三角スケール

- 分度器

- コンパス

- ディバイダー

- 刷毛

- 画びょう

- 製図用テープ

- 芯ホルダー

- 鉛筆削り

- 字消し板

- 計算尺

- 電卓(プログラム機能が無く、音がしないもの)

- 製図ペン

- 蛍光ペン(問題チェック用)

- ドラフター

- 問題用紙つり器具

- 認められない図形以外のテンプレート

- 電動消しゴム

- そろばん

- メモ用紙

- トレッシングペーパー

- 水彩絵具

- パステル等(他の受験者の答案用紙を汚すおそれのあるもの)

- その他「必ず携行するもの」「持ち込みできる道具」以外のもの

インテリアプランナー製図試験に役立つ

おすすめ道具はこちらで紹介しています!

エクステリアプランナー(1級)

エクステリアプランナーは、

『公益社団法人 日本エクステリア建設業協会』が行う試験を突破することで取得することができる

民間資格です!

エクステリアプランナーの資格には「1級」と「2級」があります!

「2級」:誰でも受験可能

「1級」:2級取得後3年間の実務経験、もしくは所定の資格を保有

2級は誰でも受験可能ですが、1級は受験するための条件が定められています!

1級建築士の資格があると、エクステリアプランナー「1級」を受ける際に、

実務経験が無くても「受験資格が得られる」ようになります!

これまで紹介してきた資格と違い、

エクステリアプランナー(1級)は、特に試験免除になるものがありません!

あくまで「受験資格を得る」というだけです!

「受験資格」が得られる

エクステリアプランナー(1級)を取るメリット

エクステリアプランナー(1級)の資格を取得すると、外構全般の設計・工事監理ができることを対外的にアピールできるようになります!

民間資格ではありますが、外構分野で権威性を示すには十分な資格です!

それに、エクステリアプランナーの資格まで持っている業者さんはかなり少ないです!

外構分野で有名な資格で『造園技能士』がありますが、

こちらは主に技能にフォーカスしている資格です。

設計・工事監理といった外構全般に対する資格となると

『エクステリアプランナー』ということになります!

特に、

一般住宅や共同住宅の外構分野では、

「風致地区」「景観条例」「地区計画」

といった法律や条例などが、外構に与える影響は大きいです!

その中で、

外構全体を見る有資格者であることを示すこの資格は、

仕事を任せてもらいやすくなる要素になります!

エクステリアプランナーが活躍する職場としては、次のようなところがあります!

- エクステリアデザイン会社

- 設計事務所

- ハウスメーカー

特にハウスメーカーでは、

外構も含めた提案を自社で行うことが多いので

「エクステリアプランナー」の資格は、

外構部門だけではなく、設計部門でもアピールポイントになります!

もちろん、

新規でエクステリア分野に参入する際にも助けになってくれる資格のひとつです!

エクステリアプランナー(1級)を取るには

エクステリアプランナー(1級)になるには、次の2つの試験に合格する必要があります!

「学科試験」

「実地試験」

一級建築士を持っていたとしても試験免除は無いので、学科・実地の両方に受かる必要があります!

エクステリアプランナー(1級)の試験概要

エクステリアプランナー(1級)の試験概要は以下の通りです。

| 【項目】 | 【内容】 |

|---|---|

| 受験料 | 11,000円(税込み) |

| 申込受付期間 | 6月中旬~8月下旬 ※簡易書留または宅配便のみ |

| 試験内容 | 学科試験:五肢択一のマークシート(50問) 実地試験:A3用紙2枚の設計図の作成(平面図・立面図・断面図・設計意図や植栽リストの記述) |

| 試験日 | 11月上旬の土曜日 ※午前に「学科」、午後に「実地」 |

| 合格発表 | 翌年1月下旬 |

| 最終合格率 | 1級:約40% 2級:約60% |

合格した翌日~2月下旬までに「登録申請」をしないと権利が失効するので、合格後は忘れずに登録申請をしましょう!

受験する際には、

試験元の公式ページで詳細を確認ください!

まとめ

今日は、一級建築士を取得すると「取りやすくなる資格」についてお話ししてきました。

紹介した資格は次の5つです。

- 一級建築施工管理技士

- 土地家屋調査士

- 弁理士

- インテリアプランナー

- エクステリアプランナー

それぞれの資格の一級建築士があるメリットは次のとおりです。

| 【資格】 | 【一級建築士があるメリット】 |

|---|---|

| 一級建築施工管理技士 | 「学科試験」が免除 |

| 土地家屋調査士 | 筆記試験の「午前の部」が免除 |

| 弁理士 | 「論文式試験(選択科目)」が免除 |

| インテリアプランナー | 「学科試験」が免除 |

| エクステリアプランナー(1級) | 「受験資格」が得られる |

それぞれの資格の試験概要は次のとおりです。

一級建築施工管理技士の試験概要

| 【項目】 | 【内容】 |

|---|---|

| 受験料 | 9,400円(消費税非課税)※実地のみ |

| 申込方法 | 初回は「郵送のみ」 (願書(税込600円)を事前に取り寄せるのを忘れずに) |

| 申込受付期間 | 1月末から2月中旬(約2週間) 学科からの人と同じ申込期間であることに注意! |

| 試験日 | 10月中旬 (例年、一級建築士の試験日とモロ被りします) |

| 合格発表 | 翌年の1月末ごろ |

| 最終合格率 | 40~50%程度 |

土地家屋調査士の試験概要

| 【項目】 | 【内容】 |

|---|---|

| 受験料 | 8,300円(収入印紙) |

| 試験案内配布 | 7月上旬から配布開始 (各都道府県の法務局で配布・受付) |

| 申込受付期間 | 7月末から8月上旬(約10日間) |

| 試験日 | 筆記試験「午前の部」「午後の部」:10月中旬 「口述試験」:翌年1月中旬 |

| 合格発表 | 筆記試験「午前の部」「午後の部」:1月上旬 「口述試験」:2月中旬 |

| 最終合格率 | 8~10%程度 |

弁理士の試験概要

| 【項目】 | 【内容】 |

|---|---|

| 試験案内配布 申込受付期間 | 3/中旬~5/中旬 |

| 試験日 (短答式) | 5月中旬~下旬 |

| 合格発表 (短答式) | 6月上旬 |

| 試験日 (論文式) | 必須:7月上旬 選択:7月下旬 |

| 合格発表 (論文式) | 9月下旬 |

| 試験日 (口述) | 10月中旬 |

| 合格発表 | 11月上旬 |

| 合格率 | 5~10%程度 |

インテリアプランナーの試験概要

| 【項目】 | 【内容】 |

|---|---|

| 受験料 | 16,500円(税込み)※製図試験のみ |

| 申込書配布 | [前期]3月中旬~4月下旬 [後期]8月末~9月下旬 ※「前期」「後期」どちらで申込してもOK ※申込願書価格は1,100円(税込み) |

| 申込受付期間 | [前期]3月下旬~4月下旬 [後期]9月初旬~9月下旬 |

| 製図課題の発表 | 6月中旬 |

| 試験日 | 11月中旬の日曜日 ※試験時間は、11時~17時の6時間 |

| 合格発表 | 翌年2月中旬 |

| 合格率 | 学科試験:約60% 製図試験:約25% |

エクステリアプランナー(1級)の試験概要

| 【項目】 | 【内容】 |

|---|---|

| 受験料 | 11,000円(税込み) |

| 申込受付期間 | 6月中旬~8月下旬 ※簡易書留または宅配便のみ |

| 試験内容 | 学科試験:五肢択一のマークシート(50問) 実地試験:A3用紙2枚の設計図の作成(平面図・立面図・断面図・設計意図や植栽リストの記述) |

| 試験日 | 11月上旬の土曜日 ※午前に「学科」、午後に「実地」 |

| 合格発表 | 翌年1月下旬 |

| 最終合格率 | 1級:約40% 2級:約60% |

一級建築士だけでも十分な武器にはなりますが、ほかの資格も合わせることでより強固なものになります!

読んでいただいた方の今後のキャリアアップにつながる参考になれたら嬉しいです!

応援してます!

頑張ってください!

コメント