こんにちは!

リーマン建築士の「たけし」です!

今日のテーマは

「二級建築士」受験資格・申込方法について分かりやすく解説!

二級建築士の受験資格が知りたい!

申込方法や試験内容について知りたい!

そんな疑問にお応えしていきたいと思います!

この記事を読んで二級建築士のことをざっくり掴んでいただけたら嬉しいです!

【わたしのイチオシ二級建築士講座】

一級・二級建築士ともストレート合格した経験をもとに様々な通信講座を紹介してきましたが、イチオシの二級建築士講座があります。

それが「ハウジングインテリアカレッジ」です!

ハウジングインテリアカレッジは、20年以上前から二級建築士の製図を指導してきたベテランの資格スクールです!

通信講座でありながら丁寧な製図添削・指導に定評があり、これまで多くの合格者を輩出してきました!

そこに2024年から学科講座も加わったことで、正直二級建築士対策はこれだけで十分じゃないかと思います!

コストパフォーマンスも高く、学科+製図セットの料金を他の講座とまとめたのが次の表です。

| 受講料 (学科+製図セット) | 教育訓練給付制度 | 合格祝い金 | 添削課題 | 質問対応 | |

|---|---|---|---|---|---|

| ハウジングインテリアカレッジ | 138,900円 | 対象 (27,780円) ※製図分※ | Amazonギフト券5000円 | 6課題 | 無制限 |

| スタディング | 88,000円 | なし | 1万円 | なし (4課題を自己採点) | 1問につき1,500円~1,000円 |

| 日建学院 | 約61万円 | 対象 (約9万) ※学科分※ | なし | 3課題 | 質問券利用で可能 |

| TAC | 約34万円 | 対象 (約4万円) ※学科分※ | なし | 4課題 | 15回 |

| 建築士会 | 約15万円 | なし | なし | 10課題 | 無制限 |

添削課題や質問対応などのサポート面も含めて考えると、かなりコスパの良い総合講座になります!

ハウジングインテリアカレッジは製図講座が教育訓練給付制度が利用可能なので、条件に合う人は制度を利用してみるとさらにお得に受講することができます!

二級建築士の受験資格

| 建築に関する学歴又は資格等 | 実務経験年数 (試験時) |

|---|---|

| 大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、専修学校、職業訓練校等において、指定科目を修めて卒業した者 | 最短0年 |

| 建築設備士 | 0年 |

| その他都道府県知事が特に認める者(外国大学を卒業した者等) | 所定の年数以上 |

| 建築に関する学歴なし | 7年以上 |

建築学科など指定科目のある学校を卒業していれば、基本的に実務経験なしでも受験可能です!

建築関係の学歴が無くても、実務経験が7年以上あれば受験可能です!

入学年で変わる学歴要件

学歴要件は、学校に入学した年(平成21年以降か平成20年以前か)によって違いがあります!

詳しくは試験元の公式ページで確認できます!

高等学校の指定科目履修で受験する人は、免許登録時までに実務経験が必要

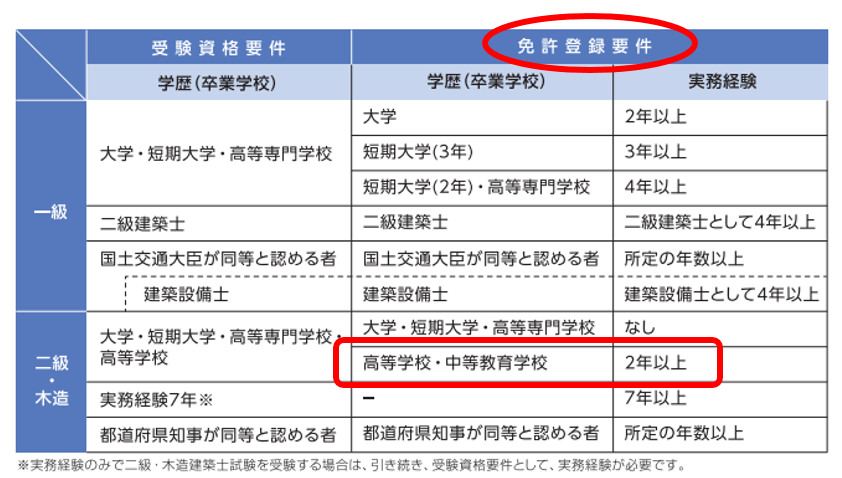

上記は、国土交通省 住宅局建築指導課「建築士試験パンフ」より実務経験の表を抜粋したものです。

高等学校の指定科目履修で受験する人は、受験するときには実務経験不要ですが、免許登録のときには2年以上の実務経験が必要になります!

免許登録時の実務経験は、試験の前と後の合算ができます!

(試験合格後に必要な年数ということではないです)

実務経験として認められるもの

実務経験として認められるものは、

- 平成20年11月27日以前の建築実務

- 平成20年11月28日~令和2年2月29日までの建築実務

- 令和2年3月1日以降の建築実務

この3パターンで認められる実務経験かどうかが変わっています!

実務経験期間がまたがっている人は面倒ですね・・・

試験元の公式ページでそれぞれの要件を詳しく書いていますので、そちらを参照してください!

実務経験申告は、第三者による証明が必要

実務経験を申告するには、第三者の証明書が必要になります!

実務経験の証明書は、

- 建築士事務所なら、管理建築士または所属建築士

- 建築士事務所以外なら、原則として会社

に証明してもらわないとなりません!

(事実に相違がないとして、署名・捺印をもらう)

転職したなど、過去に在籍していた会社に証明してもらう必要がある人はちょっと面倒ですね・・・

二級建築士試験の申込方法

ここからは二級建築士試験の申込方法についてお話ししていきます!

試験日程の発表時期

試験日程の発表は、例年3月初旬になります!

申込時期

令和3年度から、申し込みはすべてインターネット申込のみになりました!

申込時期は、例年4月1日から約2週間です!

受験資格を証明する書類(卒業証明書など)が必要な人は、書類を指定期日までに「郵送」しなければなりません!

卒業校が遠方にあるなど、書類の準備に時間がかかる人はゆとりをもって準備した方がいいでしょう!

受験料

受験料は、18,500円(非課税)です!

学科免除者(製図から受ける人)も、受験料は同額です!

試験会場

試験会場は、各都道府県ごとに指定会場があります!

また、学科試験と製図試験の会場は異なるので注意しましょう!

詳しくは試験元の公式ページでご確認ください!

受験票の発行時期

受験票の発行は、例年6月中旬になります!

(製図試験のみの人は8月下旬です)

受験票は、申し込みの時に登録したマイページからダウンロードして、各自で印刷しておく必要があります!

郵送で送られてくるわけではないので注意してください!

「学科」試験日および合格発表

学科試験は、例年7月の第一日曜日です!

合格発表は、例年8月下旬です!

ただ、学科の合格発表を待ってから製図試験にのぞもうとするとあまりにも時間が無いので、製図試験に向けての勉強は、学科試験終わったらすぐくらいに取り掛かると良いでしょう!

製図試験の課題発表

製図試験の課題発表は、学科試験前にあります!

製図課題の発表は、例年6月上旬です!

「製図」試験日および合格発表

製図試験は、例年9月の第二日曜日です!

合格発表は、例年12月初旬です!

ここに自分の受験番号があれば、晴れて二級建築士試験を合格したことになります!

令和7年度(2025年度)二級建築士試験スケジュール

今年も例年どおり3月1日に二級建築士の試験スケジュールが発表されました!

【令和7年度試験情報】

二級建築士の試験内容

二級建築士試験は、2つの試験にそれぞれ合格する必要があります!

- 学科試験

- 製図試験

両方に合格する必要がある

ちなみに、学科試験を突破すると5年間のうち(学科合格後の製図試験を含めて)3回製図試験にチャレンジできるようになります!

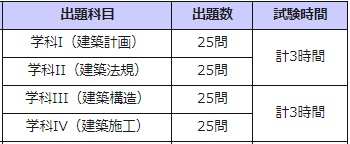

学科試験

二級建築士になるためには、まず第一関門として学科試験を突破する必要があります!

科目数は4科目

学科試験の科目は、

- 学科I(建築計画)

- 学科II(建築法規)

- 学科III(建築構造)

- 学科IV(建築施工)

この4科目になります!

出題される問題数は、それぞれ25問です!

試験時間は、

- 学科I(計画)とII(法規)で3時間

- 学科III(構造)とIV(施工)で3時間

合計6時間の試験です!

五肢択一のマークシート

解答形式は、五肢択一のマークシート方式です!

5つの設問の中から正答肢を選んで、マークシートにその番号を塗りつぶしていきます!

学科試験の合格率

| 試験年 | 学科合格率 |

|---|---|

| 平成29年 | 36.6% |

| 平成30年 | 37.7% |

| 令和元年 | 42.0% |

| 令和2年 | 41.4% |

| 令和3年 | 41.9% |

学科の合格率は、例年40%前後で推移しています!

それほど低くはない合格率ですが、専門的な知識も問われる試験なので、しっかりと勉強をしておかないと足元をすくわれてしまいますので注意が必要です!

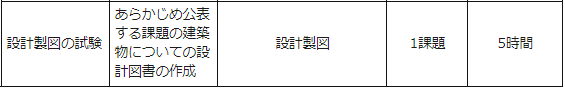

製図試験

製図試験は、あらかじめ公表された課題建築物に対して出題されます!

事前に公表される情報は、

- 構造は何か?

- 用途は何か?

くらいの最小限の情報です!

そこから出題される問題を予想して、試験対策にのぞんでいきます!

製図課題は「木造住宅」もしくは「小規模なRC造」

二級建築士で出題される建築物は、

- 木造住宅

- 小規模なRC造

このいずれかが例年出題されます!

どちらの建築物になるかは事前の課題建築物の公表で明らかになっているので、それぞれに対応した試験対策をしていくことになります

製図の合格率

| 試験年 | 製図合格率 |

|---|---|

| 平成29年 | 53.2% |

| 平成30年 | 54.9% |

| 令和元年 | 46.3% |

| 令和2年 | 53.1% |

| 令和3年 | 48.6% |

製図の合格率は、例年50%前後で推移しています!

けっこう高い合格率におもえるかもしれませんが、そんなに甘くはありません!

二級建築士の製図試験は「図面を描き上げられるかが勝負」と私はおもっています!

時間内に要求される図面を描き上げられるようにするためには、しっかりと練習しておくことが必要不可欠です!

演習課題などで、作図にしっかり慣れておくことも大事です!

二級建築士試験におすすめの通信講座

実際に二級建築士を一発合格した私として、オススメする通信講座は次の3つです!

- スタディング

- ハウジングインテリアカレッジ

- 資格の学校 TAC

それぞれの特徴は次のとおりです!

- 【スタディング】学科におすすめ

- 【ハウジングインテリアカレッジ】製図におすすめ

- 【資格の学校 TAC】資格学校で最安値

順番にお話ししていきます!

学科におすすめ「スタディング」

スタディングは私のもっともオススメする通信講座のひとつです!

その理由は、圧倒的なコスパの良さです!

スタディング二級建築士講座の良さはホントいっぱいありますが、特長として次の3つがあります!

- スマホ学習向けに構成された教材

- 合格することに特化して無駄がない

- 二級建築士講座で最安値級

スマホ学習向けに構成された教材

重いテキストを持ち運びせずにスマホで勉強できるとこもいいですが、驚いたのはそのクオリティの高さです!

講義動画はスマホ視聴を前提に作られた資料が使われていて、さながらYouTube動画のように分かりやすいです!

動画だけでも十分勉強できるし、スマホで解く問題集は正誤の記録も取ってくれてるので復習にもとても便利です!

合格することに特化して無駄がない

過去10年分を徹底的に分析していて、頻出問題に絞ってカリキュラム構成がされているため効率よく勉強できるようになっています!

激務が多い建築業界において無駄がなく効率よく勉強できるのはかなりの強みと感じてます!

二級建築士講座で最安値級

最安値級の料金もかなり魅力です!

学科・製図セットでこの料金はほかを探しても見つからないとおもいます!

学科・製図 総合コース:88,000円(税込)

スタディングでは講座の一部を

無料体験することができます!

おすすめなので是非体験してみてください

スタディング二級建築士講座を私も実際に体験しています!

私が実際に体験した記事はこちら

製図におすすめ「ハウジングインテリアカレッジ(HIC)」

二級建築士試験は、一級と比べると出題範囲も狭いため、学科は独学でも十分可能です!

ただ、製図試験を完全独学で目指すのはかなりキツイものがあります!

身近に製図を教えてくれる人がいない場合、製図だけ通信講座を利用する人も多いです!

製図だけ通信講座を利用する場合、一番おすすめは「ハウジングインテリアカレッジ(略称HIC)」です!

ハウジングインテリアカレッジは、20年以上前から二級建築士の製図を指導してきたベテランの資格スクールです!

わたしが製図試験対策でおすすめする理由は、次の4つの特長があるからです!

- 添削課題が6課題と豊富

- いつでも質問できるサポートが充実

- 3ヶ月で合格まで導く学習カリキュラム

- 講座費用が安い

添削課題が6課題と豊富

ハウジングインテリアカレッジの添削課題は、合格必勝添削問題(5題)と模擬試験問題(1題)の合計6課題です。

合格必勝添削課題は、毎年6月に発表される設計製図課題に沿ったHICオリジナル課題です!

模擬試験問題は、本試験と同じ時間で解いていき最後にランク判定もしてくれます!

いつでも質問できるサポートが充実

製図の勉強をしていると「これっていいのかな?」「こういう場合ってどうするの?」など、山のように疑問が出てきます!

ハウジングインテリアカレッジでは、通信講座でもメールでいつでも講師に直接質問ができます!

しかも質問回数は無制限です!

講義を見ていてわからなかったときや、課題を解いていて気になったときなど、すぐに質問して解決していけるのはかなり安心です!

3ヶ月で合格まで導く学習カリキュラム

ハウジングインテリアカレッジは、初受験の人が合格まで到達できるように導いていってくれる学習カリキュラムも魅力です!

「基礎力養成期(6~7月)」「合格力アップ期(7月)」「総仕上げ期(8~9月)」の3タームに分けてステップアップしていくカリキュラム構成となっています!

基礎力養成期(6~7月)では、エスキスの考え方など基礎的なことを習得します。

合格力アップ期(7月)では、敷地条件・法的制限などより実践的なスキルを身につけていきます。

総仕上げ期(8~9月)では、今年度課題でのポイント理解を深めて本試験へ向けての総仕上げをしていきます。

課題もこれらに合わせて発送時期がずらされているので、それぞれのタームごとにやるべきことをじっくりと学習していくことができます!

講座費用が安い

ハウジングインテリアカレッジの魅力のひとつが、なんと言っても大手と比べてかなり安いことです!

また、製図講座は「教育訓練給付制度が利用可能」なので条件に合う人はこの制度も利用してみると良いでしょう!

二級建築士講座(製図):108,900円(税込)

公式サイトでは講義動画の一部を無料視聴することができます!

気になる方は公式サイトをチェックしてみてください!

丁寧な添削指導といつでも質問できるサポート体制を持つことが製図攻略のカギとなります!

ハウジングインテリアカレッジの製図講座については

こちらで詳しく書いています!

資格学校で勉強したいなら「資格の学校 TAC」

「紙のテキストで覚えたい」「問題集は紙がいい」という人もいるとおもいます!

そんな人には、TACの二級建築士講座がおすすめです!

- 紙の教材が豊富にある

- 質問や添削で疑問点を解決できる

- 大手と比べて価格がリーズナブル

学科講座は約24万円ほど、製図講座も15万円~20万円と、SやNに比べてリーズナブルな価格設定です!

わたしの感覚ですけど、二級建築士講座としてSやNは高すぎる気がしますww

むしろTACの価格設定のほうが妥当な気がします!

- 学科本科生:240,000円(税込)

- 製図本科生:150,000円(税込)

TACは通学だけでなく通信講座もあります!

通信講座でも通学と同じ教材で学ぶことができますし、質問や添削のサポートもあります!

近道せずに正攻法で試験に臨みたい人にTACはおすすめです!

TACのことはこちらで詳しく書いています

まとめ

二級建築士試験の受験資格と申込方法についてお話ししてきました!

今日お話ししてきたことをまとめておきます!

受験資格

| 建築に関する学歴又は資格等 | 実務経験年数 (試験時) |

|---|---|

| 大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、専修学校、職業訓練校等において、指定科目を修めて卒業した者 | 最短0年 |

| 建築設備士 | 0年 |

| その他都道府県知事が特に認める者(外国大学を卒業した者等) | 所定の年数以上 |

| 建築に関する学歴なし | 7年以上 |

学歴要件は、学校に入学した年(平成21年以降か平成20年以前か)によって違いがあります!

詳しくは試験元の公式ページで確認できます!

また、

高等学校の指定科目履修で受験する人は、免許登録時までに2年以上の実務経験が必要となります。

実務経験として認められるもの

次の3つの期間によって認められる実務経験の内容が変わっています!

試験元の公式ページでそれぞれの要件を詳しく書いていますので、そちらを参照してください!

実務経験を申告するには、次のいずれかによる第三者の証明書が必要になります!

(事実に相違がないとして、署名・捺印をもらう)

申込方法

試験日程の発表は、例年3月初旬になります!

受験資格を証明する書類(卒業証明書など)が必要な人は、書類を指定期日までに「郵送」しなければなりません!

卒業校が遠方にあるなど、書類の準備に時間がかかる人はゆとりをもって準備した方がいいでしょう!

試験会場

試験会場は、各都道府県ごとに指定会場があります!

また、学科試験と製図試験の会場は異なるので注意しましょう!

詳しくは試験元の公式ページでご確認ください!

【令和7年度試験情報】

試験申込は資格取得のスタートです!

あなたが二級建築士になる第一歩となることを期待しています!

応援しています!

頑張ってください!!

二級建築士をストレート合格している私が

オススメする二級建築士講座を下記で紹介しています!

【わたしのイチオシ二級建築士講座】

一級・二級建築士ともストレート合格した経験をもとに様々な通信講座を紹介してきましたが、イチオシの二級建築士講座があります。

それが「ハウジングインテリアカレッジ」です!

ハウジングインテリアカレッジは、20年以上前から二級建築士の製図を指導してきたベテランの資格スクールです!

通信講座でありながら丁寧な製図添削・指導に定評があり、これまで多くの合格者を輩出してきました!

そこに2024年から学科講座も加わったことで、正直二級建築士対策はこれだけで十分じゃないかと思います!

コストパフォーマンスも高く、学科+製図セットの料金を他の講座とまとめたのが次の表です。

| 受講料 (学科+製図セット) | 教育訓練給付制度 | 合格祝い金 | 添削課題 | 質問対応 | |

|---|---|---|---|---|---|

| ハウジングインテリアカレッジ | 138,900円 | 対象 (27,780円) ※製図分※ | Amazonギフト券5000円 | 6課題 | 無制限 |

| スタディング | 88,000円 | なし | 1万円 | なし (4課題を自己採点) | 1問につき1,500円~1,000円 |

| 日建学院 | 約61万円 | 対象 (約9万) ※学科分※ | なし | 3課題 | 質問券利用で可能 |

| TAC | 約34万円 | 対象 (約4万円) ※学科分※ | なし | 4課題 | 15回 |

| 建築士会 | 約15万円 | なし | なし | 10課題 | 無制限 |

添削課題や質問対応などのサポート面も含めて考えると、かなりコスパの良い総合講座になります!

ハウジングインテリアカレッジは製図講座が教育訓練給付制度が利用可能なので、条件に合う人は制度を利用してみるとさらにお得に受講することができます!

最後までお読みいただきありがとうございます!

もしこのブログが

「参考になった」

「わかりやすかった」

とおもっていただけたら、

SNSなどでシェアしていただけると

大変うれしいです!

コメント